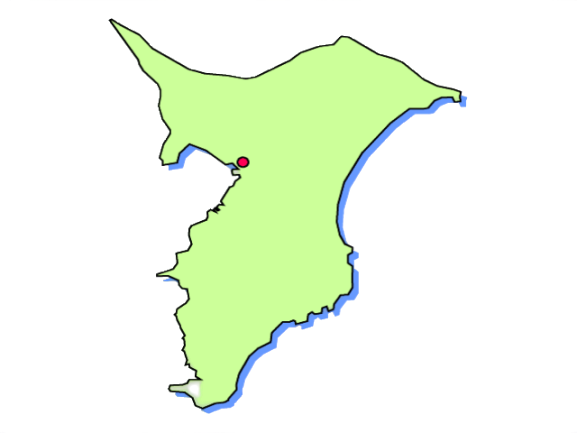

日立駅

Spot

.jpg)

日立シビックセンター

ひたちシビックセンター

日立駅から約500m

図書館・会議室・音楽ホール・科学館・天球劇場(プラネタリウム)といった複数の施設が入る日立市の文化センター。施設の内有料の科学館「サクリエ」と天球劇場は観光目的で訪れることができる。

.jpg) 日立風流物の山車(だし)。高さ15m、重さ5トンのからくり式で囃子方やからくり人形の操り方が乗り込む

日立風流物の山車(だし)。高さ15m、重さ5トンのからくり式で囃子方やからくり人形の操り方が乗り込む

.jpg) 日立シビックセンター8階と9階は科学館「サクリエ」。科学が身近に感じられ子供から大人まで楽しみながら学べる

日立シビックセンター8階と9階は科学館「サクリエ」。科学が身近に感じられ子供から大人まで楽しみながら学べる

.jpg) トランプの裏面にある取っ手を引っ張り、トランプを机から引き離そうとしてもなかなか離れない。机の表面が滑らかかつトランプと隙間なく接しているとトランプの上にある大気の柱が重量となり50kg程の重さとなる

トランプの裏面にある取っ手を引っ張り、トランプを机から引き離そうとしてもなかなか離れない。机の表面が滑らかかつトランプと隙間なく接しているとトランプの上にある大気の柱が重量となり50kg程の重さとなる

.jpg) 2枚のパネルに触れると電気が発生する。アルミニウムが食塩水に溶け出して電子が残り、銅の方に流れて食塩水の中にある水素イオンと結びつき水素になることで電気が発生。ここでは手の汗が食塩水の代わりとなる

2枚のパネルに触れると電気が発生する。アルミニウムが食塩水に溶け出して電子が残り、銅の方に流れて食塩水の中にある水素イオンと結びつき水素になることで電気が発生。ここでは手の汗が食塩水の代わりとなる

.jpg) ガスが街に届くまで。天然ガスは匂いがなく無色透明なため、漏れたときに気づくように付臭器と呼ばれる機械でガスに匂いをつける。こうして都市ガスとなる

ガスが街に届くまで。天然ガスは匂いがなく無色透明なため、漏れたときに気づくように付臭器と呼ばれる機械でガスに匂いをつける。こうして都市ガスとなる

.jpg) 日立を中心とした多賀山地の南部には日本最古の地層が広がる。約5億年前(カンブリア紀)の地層が見られるのは日本で唯一

日立を中心とした多賀山地の南部には日本最古の地層が広がる。約5億年前(カンブリア紀)の地層が見られるのは日本で唯一

.jpg) 5億年前の石「小木津石」。川の浸食を受けた独特の風合いを持ち古くから庭石として珍重されてきた

5億年前の石「小木津石」。川の浸食を受けた独特の風合いを持ち古くから庭石として珍重されてきた

.jpg) 5億年前の石「銅鉱石」。日立市の発展の元となった鉱石で、日立鉱山で掘り出され銅として精錬されていた

5億年前の石「銅鉱石」。日立市の発展の元となった鉱石で、日立鉱山で掘り出され銅として精錬されていた

.jpg) 元素周期表。世の中の物質は全て原子という粒でできていて、原子に含まれる陽子の数によって原子を分類したものを元素という

元素周期表。世の中の物質は全て原子という粒でできていて、原子に含まれる陽子の数によって原子を分類したものを元素という

.jpg) 10階は開放感のある展望台

10階は開放感のある展望台

.jpg) ガラス越しで風景が楽しめる

ガラス越しで風景が楽しめる

.jpg)

日立かみね公園

ひたちかみねこうえん

日立駅から約2km

なだらかな丘陵地に広がり動物園・遊園地・レジャーランドといった施設を備える公園。園内頂上には展望台があり日立市を一望できる大パノラマ。日本さくら名所100選の一か所でもあり約1000本、22種類の桜が植えられている。桜が見頃を迎えると多くの人出があり公園は大変賑わう。

.jpg) 日立市郷土博物館。かみね公園の出入口に位置する

日立市郷土博物館。かみね公園の出入口に位置する

.jpg) 石で表す日立市の大地

石で表す日立市の大地

.jpg) 日立風流山車模型。戦災で焼失したが復元され、宮田地区の東町・北町・西町・南町の4町で1台ずつ保有している。北町の山車のみ国指定有形民俗文化財

日立風流山車模型。戦災で焼失したが復元され、宮田地区の東町・北町・西町・南町の4町で1台ずつ保有している。北町の山車のみ国指定有形民俗文化財

.jpg) 昭和初期の農家の台所周辺の模型

昭和初期の農家の台所周辺の模型

.jpg) 日立製作所製の卓上扇風機

日立製作所製の卓上扇風機

.jpg) 倒壊した大煙突のかけら

倒壊した大煙突のかけら

.jpg) 日立鉱山で銅の鉱石を掘りだす場所を復元した模型。切羽(きりは)という

日立鉱山で銅の鉱石を掘りだす場所を復元した模型。切羽(きりは)という

.jpg) 郷土博物館に隣接する神峰神社

郷土博物館に隣接する神峰神社

.jpg) 神峰神社と桜

神峰神社と桜

.jpg) 手水舎

手水舎

.jpg) 手水舎2

手水舎2

.jpg) 神峰神社の竹林

神峰神社の竹林

.jpg) スイセン

スイセン

.jpg) 日立市かみね動物園。約100種の動物がいる中で特にサル目の展示に力を入れている

日立市かみね動物園。約100種の動物がいる中で特にサル目の展示に力を入れている

.jpg) ゾウ

ゾウ

.jpg) 日立市の鳥であるウミウ。日立市は日本唯一のウミウ捕獲地であり、全国の鵜飼地に供給することが許可されている

日立市の鳥であるウミウ。日立市は日本唯一のウミウ捕獲地であり、全国の鵜飼地に供給することが許可されている

.jpg) 2018年11月18日に爬虫類を展示する「はちゅウるい館」が開館した。こちらはボールニシキヘビ

2018年11月18日に爬虫類を展示する「はちゅウるい館」が開館した。こちらはボールニシキヘビ

.jpg) インドシナウォータードラゴン。木から木へ素早くジャンプする

インドシナウォータードラゴン。木から木へ素早くジャンプする

.jpg) グリーンイグアナ

グリーンイグアナ

.jpg) コモンマーモセット

コモンマーモセット

.jpg) クチヒロカイマン

クチヒロカイマン

.jpg) ロバ。とても丈夫で力が強く、昔から物を運んだりと人の役に立ってきた

ロバ。とても丈夫で力が強く、昔から物を運んだりと人の役に立ってきた

.jpg) チンパンジー。人間と同じヒト科であり、人間とごく近縁の仲間

チンパンジー。人間と同じヒト科であり、人間とごく近縁の仲間

.jpg) ニホンザル。日本固有種で霊長類の中で人間を除くと最も北まで生息している

ニホンザル。日本固有種で霊長類の中で人間を除くと最も北まで生息している

.jpg) マダガスカル島のみ生息するクロシロエリマキキツネザル

マダガスカル島のみ生息するクロシロエリマキキツネザル

.jpg) ワオキツネザル

ワオキツネザル

.jpg) かみね動物園のクリアファイル

かみね動物園のクリアファイル

.jpg) かみね動物園のマグネット

かみね動物園のマグネット

.jpg) エレファントカフェの「かみねバーガー」。常陸牛とレンコンを使用

エレファントカフェの「かみねバーガー」。常陸牛とレンコンを使用

.jpg) かみね遊園地。日立市かみね動物園に隣接する、小さな子供向けの遊園地

かみね遊園地。日立市かみね動物園に隣接する、小さな子供向けの遊園地

.jpg) 桜咲くかみね遊園地

桜咲くかみね遊園地

.jpg) 桜とかみね遊園地の観覧車

桜とかみね遊園地の観覧車

.jpg) メリーゴーランド

メリーゴーランド

.jpg) ピエロタワー

ピエロタワー

.jpg) 桜咲くかみね公園

桜咲くかみね公園

.jpg) 桜の見頃は4月上旬〜中旬

桜の見頃は4月上旬〜中旬

.jpg) 桜咲くかみね公園2

桜咲くかみね公園2

.jpg) 日立市を眺める

日立市を眺める

.jpg) 菜の花と桜

菜の花と桜

.jpg) 桜咲くかみね公園3

桜咲くかみね公園3

.jpg) ユネスコ無形文化遺産「日立風流物」。神峰神社が宮田・助川・会瀬三村の鎮守になった時、氏子達が造った山車を祭礼に繰り出したのが始まりとされている

ユネスコ無形文化遺産「日立風流物」。神峰神社が宮田・助川・会瀬三村の鎮守になった時、氏子達が造った山車を祭礼に繰り出したのが始まりとされている

.jpg) かみねレジャーランド。かみね遊園地は子供向けなのに対し、こちらは一般向け

かみねレジャーランド。かみね遊園地は子供向けなのに対し、こちらは一般向け

.jpg) 吉田正音楽記念館。茨城県日立市出身の作曲家「吉田正」に関する資料が展示されている博物館

吉田正音楽記念館。茨城県日立市出身の作曲家「吉田正」に関する資料が展示されている博物館

.jpg) 桜と吉田正音楽記念館

桜と吉田正音楽記念館

.jpg) レコードジャケット690枚で作られたレコードジャケットの壁

レコードジャケット690枚で作られたレコードジャケットの壁

.jpg) 吉田 正の居間。吉田門下生のレッスンに用いたピアノや作曲に使用した机などで、居間の雰囲気を再現

吉田 正の居間。吉田門下生のレッスンに用いたピアノや作曲に使用した机などで、居間の雰囲気を再現

.jpg) 吉田門下生のエピソード、ヒット曲などを自由に視聴

吉田門下生のエピソード、ヒット曲などを自由に視聴

.jpg) 桜と展望台

桜と展望台

.jpg) 展望台から日立市を一望

展望台から日立市を一望

.jpg) 桜咲くかみね公園と日立市

桜咲くかみね公園と日立市

.jpg) 日立鉱山の大煙突。日立市のシンボルで高さ約155mと世界で最も高い煙突だったが1993年2月19日に3分の1を残して倒壊し、高さ54mになった。現在も煙突としての役割がある

日立鉱山の大煙突。日立市のシンボルで高さ約155mと世界で最も高い煙突だったが1993年2月19日に3分の1を残して倒壊し、高さ54mになった。現在も煙突としての役割がある

.jpg) かみねレジャーランド側

かみねレジャーランド側

.jpg)

日鉱記念館

にっこうきねんかん

日立駅から約8.5km

日立鉱山創業から現在のJX金属グループに至るまでの歴史や活動内容などを展示している場所。この記念館は日立鉱山の跡地に立地しており、日立鉱山創業者の久原房之助が居住していた平屋や当時実際にコンプレッサー室として使用されていた木造の建物なども見る事ができる。入館料無料。

.jpg) 久原工業の創業者「久原房之助」自らが考案・決定した久原工業の社章。太陽の中に月が入った形、金環食を図案化したもの。日月は悠久、円は無限かつ円満を表すことから永遠の発展を象徴している

久原工業の創業者「久原房之助」自らが考案・決定した久原工業の社章。太陽の中に月が入った形、金環食を図案化したもの。日月は悠久、円は無限かつ円満を表すことから永遠の発展を象徴している

.jpg) 久原房之助。JX金属グループの前身久原工業、日立鉱山の創業者。この創業は工業都市・日立市の発展の原点となる

久原房之助。JX金属グループの前身久原工業、日立鉱山の創業者。この創業は工業都市・日立市の発展の原点となる

.jpg) 日立鉱山の鉱石。この鉱石は日立鉱山閉山前の採集発破により起砕されたもの

日立鉱山の鉱石。この鉱石は日立鉱山閉山前の採集発破により起砕されたもの

.jpg) モンケン。杭の打ち込みなどに用いられたもの

モンケン。杭の打ち込みなどに用いられたもの

.jpg) 鉱山の坑内の様子を再現した模擬坑道

鉱山の坑内の様子を再現した模擬坑道

.jpg) 昔ながらの手掘り

昔ながらの手掘り

.jpg) レッグドリルによる水平坑道の開削「横杭掘進」

レッグドリルによる水平坑道の開削「横杭掘進」

.jpg) 上下の坑道を結ぶため上向きに掘進する「掘上り」

上下の坑道を結ぶため上向きに掘進する「掘上り」

.jpg) 落盤を防止するためセメントと浮選廃滓を混合したモルタルで天盤を造り、その下を採掘する「人工天盤」採掘切羽。この機械は圧縮空気を動力としたタイヤローダーとバケットローダー

落盤を防止するためセメントと浮選廃滓を混合したモルタルで天盤を造り、その下を採掘する「人工天盤」採掘切羽。この機械は圧縮空気を動力としたタイヤローダーとバケットローダー

.jpg) 鉱石を蓄えた立杭の抜き口、漏斗口から鉱車に抜き取る作業「漏斗抜き」

鉱石を蓄えた立杭の抜き口、漏斗口から鉱車に抜き取る作業「漏斗抜き」

.jpg) 日立鉱山の鉱石

日立鉱山の鉱石

.jpg) 原料鉱石の搬入や製品出荷のための鉱山電車が日立シビックセンター付近から製錬所の間に1960年まで存在していた。製品出荷のための電車だったが客車も連結され、なんと運賃無料で乗車できた

原料鉱石の搬入や製品出荷のための鉱山電車が日立シビックセンター付近から製錬所の間に1960年まで存在していた。製品出荷のための電車だったが客車も連結され、なんと運賃無料で乗車できた

.jpg) 日立鉱山の大煙突に使われた鉄筋、コンクリート片。日立鉱山の煙が近隣の植物を枯らしていたため、その対策として高い煙突をつくり煙を拡散する方法にたどりつく。その結果当時では世界一の高さとなる155.7mの大煙突を1年足らずで完成させた

日立鉱山の大煙突に使われた鉄筋、コンクリート片。日立鉱山の煙が近隣の植物を枯らしていたため、その対策として高い煙突をつくり煙を拡散する方法にたどりつく。その結果当時では世界一の高さとなる155.7mの大煙突を1年足らずで完成させた

.jpg) 燻煙器(くんえんき)。亜硫酸ガスが農作物や樹木に与える影響を調査・研究するためのもの。燃焼室(ガス発生室)と被培室(観察室)の2つに分かれ、燃焼室で発生させたガスを隣の被培室に送り込み、被培室に入れた農作物の様子を観察する

燻煙器(くんえんき)。亜硫酸ガスが農作物や樹木に与える影響を調査・研究するためのもの。燃焼室(ガス発生室)と被培室(観察室)の2つに分かれ、燃焼室で発生させたガスを隣の被培室に送り込み、被培室に入れた農作物の様子を観察する

.jpg) 記念館の外にある銅製錬反射炉 カラミ。金属鉱石を溶解する際に発生する滓(かす)らしい

記念館の外にある銅製錬反射炉 カラミ。金属鉱石を溶解する際に発生する滓(かす)らしい

.jpg) 第一堅抗(たてこう)・第十一堅杭。手前の第一堅抗は買山直後から閉山まで鉱山の大動脈として活躍、奥の高台にある第十一堅杭は戦後の増産計画の一環として開削開始

第一堅抗(たてこう)・第十一堅杭。手前の第一堅抗は買山直後から閉山まで鉱山の大動脈として活躍、奥の高台にある第十一堅杭は戦後の増産計画の一環として開削開始

.jpg) 電気機関車。50年間、専用電気鉄道および製錬所構内の輸送に活躍した

電気機関車。50年間、専用電気鉄道および製錬所構内の輸送に活躍した

.jpg) 旧久原本部。久原房之助が日立鉱山開発の本部として立てた当時の小家屋

旧久原本部。久原房之助が日立鉱山開発の本部として立てた当時の小家屋

.jpg) 塵外堂(じんがいどう)。久原房之助をはじめとした物故従業員の霊を祀っている。建物は日立鉱山大雄院製錬所予定地にそびえていた千年杉と呼ばれる巨大な杉を用いて建設されている

塵外堂(じんがいどう)。久原房之助をはじめとした物故従業員の霊を祀っている。建物は日立鉱山大雄院製錬所予定地にそびえていた千年杉と呼ばれる巨大な杉を用いて建設されている

.jpg) 自走式長孔さく孔機。採掘切羽で火薬を装填する穴を開けるための機械

自走式長孔さく孔機。採掘切羽で火薬を装填する穴を開けるための機械

.jpg) 第一堅抗鉱石巻上機。堅抗深度増加にともない新設完成

第一堅抗鉱石巻上機。堅抗深度増加にともない新設完成

.jpg) 鉱山資料館

鉱山資料館

.jpg) 鉱山資料館は日立鉱山の旧コンプレッサー室をそのまま資料館として活用している

鉱山資料館は日立鉱山の旧コンプレッサー室をそのまま資料館として活用している

.jpg) スパイラル・コンセントレーター。水と共に鉱粒を流下させると比重の軽い岩石粒子が遠心力の作用で樋の外周に押しやられつつ流下し、比重の重い鉱粒が内周に集まって各段にある細孔から抜き取られる

スパイラル・コンセントレーター。水と共に鉱粒を流下させると比重の軽い岩石粒子が遠心力の作用で樋の外周に押しやられつつ流下し、比重の重い鉱粒が内周に集まって各段にある細孔から抜き取られる

.jpg) 450馬力空気圧縮機。削岩機をはじめとする空気機械類の動力源は空気圧縮機によりつくられる。大正7年設置以来閉山まで稼働した

450馬力空気圧縮機。削岩機をはじめとする空気機械類の動力源は空気圧縮機によりつくられる。大正7年設置以来閉山まで稼働した

.jpg) ずらりと並ぶ削岩機

ずらりと並ぶ削岩機

.jpg) 日立鉱山で最初に使用した削岩機。米国製のライナーモデル5番、次に6番を輸入し、掘削作業の機械化と能率の増大化を図った

日立鉱山で最初に使用した削岩機。米国製のライナーモデル5番、次に6番を輸入し、掘削作業の機械化と能率の増大化を図った

.jpg) クリスマスツリー。天然ガス・原油等のボーリング口に取り付けられ、生産量を調節する装置。その見た目から一般にクリスマスツリーと呼ばれている

クリスマスツリー。天然ガス・原油等のボーリング口に取り付けられ、生産量を調節する装置。その見た目から一般にクリスマスツリーと呼ばれている

.jpg) 藤見斜坑人車。藤見斜坑で使用した定員7名の人車

藤見斜坑人車。藤見斜坑で使用した定員7名の人車

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅