.jpg)

山下

やました

Yamashita

新しく高架化された駅と、山元町の新市街地

JR東日本

常磐線(日暮里起点)326km

開業日 1949年(昭和24年)5月10日

震災前は地上駅で2面3線ホーム。津波で浸水し当時の駅舎は全壊しなかったが、西に約1km移設されて高架化されている。

高架後は1番線を本線とした1線スルー式の駅。2025年現在、仙台方面からの上り最終列車は当駅止まりになっている。

駅周辺

山元町に位置する駅。同じ山元町の坂元駅と共に、高架化された新しい駅周辺に新市街地を形成している。

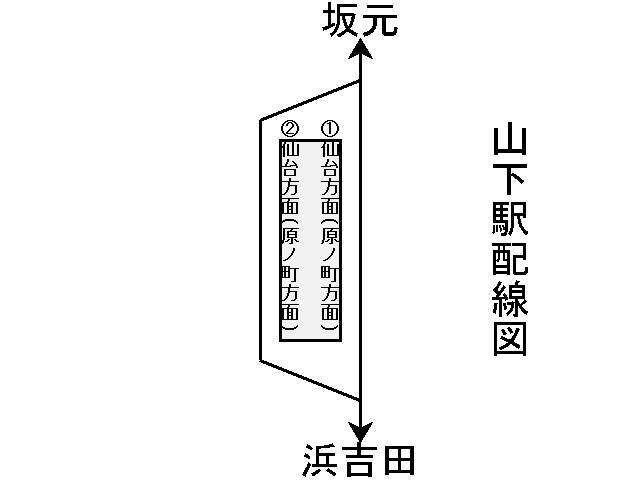

Tracks map

JR常磐線

高架後のホームは1線廃止し1面2線の1線スルー式。行き違いがない時は1番線を使用する。有効長は6両だが10両の特急の列車交換が可能。数は少ないが仙台方面から折り返しがある。

出典「配線略図.net」https://www.haisenryakuzu.net/

Stamp

.jpg)

| 設置場所 | 改札窓口 |

|---|

伝統を継ぐ郷土料理と希望をつなぐ駅。震災後再建された山下駅とホッキ貝を使用したほっきめしが描かれている。ほっきめしは宮城県の郷土料理。ホッキ貝の煮汁で炊き込んだご飯の上にホッキ貝をのせたもの。ホッキ貝は山元町の特産品でもあり宮城県内でも有数の漁獲量を記録する。この理由から山元町のキャラクターはホッキ貝がモデルの「ホッキーくん」となっている。

Gallery

.jpg) 駅名標

駅名標

.jpg) 縦型駅名標

縦型駅名標

.jpg) 1面2線、折り返し可能なホーム。朝2本当駅始発の仙台行きがある。従来の駅舎は震災の影響による津波で浸水し取り壊され、新しい駅舎は西側に約1km移動した高架駅となった

1面2線、折り返し可能なホーム。朝2本当駅始発の仙台行きがある。従来の駅舎は震災の影響による津波で浸水し取り壊され、新しい駅舎は西側に約1km移動した高架駅となった

.jpg) 乗車口。当駅の有効長は6両分ある。2023年現在2両で走る常磐線はない

乗車口。当駅の有効長は6両分ある。2023年現在2両で走る常磐線はない

.jpg) 駅舎の中。駅員が配置されているが営業時間が隣の坂元駅同様にまちまち。駅スタンプは駅員所持なため時間に注意

駅舎の中。駅員が配置されているが営業時間が隣の坂元駅同様にまちまち。駅スタンプは駅員所持なため時間に注意

.jpg) 待合室。当駅はホーム上に待合室はなく、ここだけ

待合室。当駅はホーム上に待合室はなく、ここだけ

.jpg) 駅の出入口。東西に出ることができる

駅の出入口。東西に出ることができる

.jpg) 西口。新たな山下駅周辺に整備された山元町の新市街地「つばめの杜地区」。山元町役場、山元町歴史民俗資料館まで徒歩約19分

西口。新たな山下駅周辺に整備された山元町の新市街地「つばめの杜地区」。山元町役場、山元町歴史民俗資料館まで徒歩約19分

.jpg) 西口に「Happy やまのもと」という壁画。山元が元気になるアートをテーマに東北で伝承されている技法「キリコ」で表現。鎮魂の祈りと希望に誘う光明を壁画の基とし、古くから人々が祈りの対象としてきた地・水・火・風・空や聖なる方位を表す五色で背景を彩る

西口に「Happy やまのもと」という壁画。山元が元気になるアートをテーマに東北で伝承されている技法「キリコ」で表現。鎮魂の祈りと希望に誘う光明を壁画の基とし、古くから人々が祈りの対象としてきた地・水・火・風・空や聖なる方位を表す五色で背景を彩る

.jpg) 山元町防災拠点・山下地域交流センター(つばめの杜ひだまりホール)のある東口

山元町防災拠点・山下地域交流センター(つばめの杜ひだまりホール)のある東口

.jpg) 山下駅の文字。山下村は坂元村と合併することによってなくなった

山下駅の文字。山下村は坂元村と合併することによってなくなった

Spot

.jpg)

大地の塔

だいちのとう

山下駅から約1km

震災前の山下駅があった場所に設立された東日本大震災慰霊碑。慰霊碑の高さは震災の日を表す3.11mとなっている。震災で犠牲となった多くの方々の慰霊・復興・記憶・願いなどそれぞれの思い竹の地下茎のように大きく伸長し、大地の生命力が宿る竹の成長をイメージしている。

.jpg) かつての山下駅前

かつての山下駅前

.jpg) 旧JR常磐線の用地

旧JR常磐線の用地

.jpg) 2025年8月17日訪問時、旧JR常磐線の用地は頭無(かしらなし)西牛橋線という道路になっていた

2025年8月17日訪問時、旧JR常磐線の用地は頭無(かしらなし)西牛橋線という道路になっていた

.jpg) 齋藤忠人翁之像。山下駅誘致の中心的存在だった人物

齋藤忠人翁之像。山下駅誘致の中心的存在だった人物

.jpg) 大地の塔付近のラウンドアバウト交差点の近くに震災前の地域の歴史を残すため、旧山下駅の駅名標を設置し旧山下駅ホームを再現したものがある

大地の塔付近のラウンドアバウト交差点の近くに震災前の地域の歴史を残すため、旧山下駅の駅名標を設置し旧山下駅ホームを再現したものがある

.jpg) この駅名標は歩道内に予備に保管されていたものらしい

この駅名標は歩道内に予備に保管されていたものらしい

.jpg) 白線は旧常磐線の線路跡を表している

白線は旧常磐線の線路跡を表している

.jpg) 「6」と書かれた標識がある。有効長6両?

「6」と書かれた標識がある。有効長6両?

.jpg)

山元町歴史民俗資料館

やまもとちょうれきしみんぞくしりょうかん

山下駅から約1.5km

山元町役場に隣接した場所に立地。山元町の歴史を縄文時代から現代まで紹介する資料館。町内の合戦原遺跡の横穴墓において、東日本大震災の復興工事に伴う調査で発見された実物の線刻壁画が移設展示されており山元町の貴重な文化財となっている。

.jpg) イメージキャラクターの「せんこくん」。合戦原遺跡の発掘調査で発見された線刻壁画がモチーフ

イメージキャラクターの「せんこくん」。合戦原遺跡の発掘調査で発見された線刻壁画がモチーフ

.jpg) 常設展示室

常設展示室

.jpg) 合戦原遺跡 38号横穴墓 線刻壁画(実物)。東日本大震災に伴う集団移転の用地内の発掘調査で発見されたもの。修復・強化を経て2018年10月に当館に移設保存された

合戦原遺跡 38号横穴墓 線刻壁画(実物)。東日本大震災に伴う集団移転の用地内の発掘調査で発見されたもの。修復・強化を経て2018年10月に当館に移設保存された

.jpg) 壁画には人の姿などが確認できる。東北地方の横穴墓でこれほど多様なモチーフを持つ壁画は稀のようだ

壁画には人の姿などが確認できる。東北地方の横穴墓でこれほど多様なモチーフを持つ壁画は稀のようだ

.jpg) 山元の衣食住

山元の衣食住

.jpg) カンカン地蔵。小さな石を離れたところから後ろ向きになって投げて当てるとカーンと音を立てるからカンカン地蔵、というらしい

カンカン地蔵。小さな石を離れたところから後ろ向きになって投げて当てるとカーンと音を立てるからカンカン地蔵、というらしい

.jpg) 昭和30年代頃まで町や村には下駄屋・桶屋・かご屋など暮らしの中で使う道具を作る職人がいた

昭和30年代頃まで町や村には下駄屋・桶屋・かご屋など暮らしの中で使う道具を作る職人がいた

.jpg) 冷蔵庫。開け閉めできる

冷蔵庫。開け閉めできる

.jpg) せんこくんグッズを販売している

せんこくんグッズを販売している

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅