.jpg)

西大井

にしおおい

Nishi-Oi

1つのホームに3系統の列車が停車、乗り間違いに注意

東京都品川区 ![]()

JR東日本(2021年)約14,800人

Train line

横須賀線

下り

横浜・大船・

鎌倉方面

上り

品川・東京・

千葉・成田空港方面

普通

湘南新宿ライン

南行

横浜・大船・

藤沢・逗子方面

北行

渋谷・新宿・

大宮方面

快速(宇都宮線)

普通(宇都宮線)

相鉄線・埼京線直通

南行

羽沢横浜国大・

海老名方面

北行

新宿・武蔵浦和・

大宮方面

各駅停車

JR東日本

品鶴線(品川起点)3.6km

開業日 1986年(昭和61年)4月2日

品川区に位置する駅。東海道新幹線の高架下に駅がある。当駅を境に横須賀線は品川方面、湘南新宿ラインは大崎方面と合流および分岐する。

湘南新宿ラインは宇都宮線直通系統のみ停車し、高崎線直通系統は当駅を通過する。当駅は横須賀線と湘南新宿ラインの分岐点なため乗り換え駅として案内されるが、湘南新宿ライン高崎線直通系統は当駅を通過してしまうため注意。

路線上としては東海道本線の支線にあたる「品川」〜「鶴見」間の品鶴線(ひんかくせん)に位置する。川崎方面の東海道線に比べると直線的ではないため、この区間を経由する横須賀線と湘南新宿ラインは東海道線(上野東京ライン)よりも所有時間が少し長くなる傾向がある。

2019年11月30日から相鉄線が埼京線と直通運転を開始した際は、その運行ルート上に当駅があるため当駅から相鉄線と埼京線直通列車を利用できるようになり、小規模な駅ながらも3路線が乗り入れる駅となった。

湘南新宿ラインで当駅から大崎駅に行くと品川駅を経由したものとして運賃計算される。当駅から一度大崎駅に行き山手線を利用して品川駅に行っても西大井駅から品川駅間だけの運賃となる。

2025年5月20日より発車メロディーが「JRE-IKSTシリーズ」に変更された。

駅周辺

周辺は住宅街。中延駅・下神明駅・戸越公園駅が1km圏内。全て東急大井町線の駅で、中延駅は加えて都営浅草線が利用できる。ただし中延駅は「西馬込」〜「泉岳寺」間。

その他

品鶴線は元々貨物線であり、長大な編成の貨物列車が通ることから閉塞区間(1区間に1編成の列車が入れる区間)が長い。横須賀線旅客列車も最大15両編成であることから、閉塞区間が長めに設定され列車の間隔が広がる事から高頻度運転が難しくなっている。

Stamp

.jpg)

| 設置場所 | 改札外 |

|---|---|

| 備考 | 2020年7月8日の駅のスタンプリニューアルに伴い廃止 |

駅舎と湘南新宿ライン。車両はE231系。ネタがなかったのだろうか?後に新しくなる常設スタンプは土地柄を示すものになっている。湘南新宿ラインは当駅から横須賀線と分かれ大崎方面に向かう。なお当駅は湘南新宿ライン快速が止まらないため、当駅で乗り換える場合は注意。

.jpg)

| 設置場所 | 改札外 |

|---|

伊藤博文(いとうひろぶみ)公墓所、蛇窪(へびくぼ)神社。伊藤博文公墓所は当駅から徒歩約3分の場所にある、初代内閣総理大臣「伊藤博文」のお墓。通常は入れない。ロシア蔵相と会談のためハルビンを訪問していた所を暗殺されてしまい、国葬の後別邸が近くにあったこの地に埋葬された。蛇窪神社は当駅から徒歩約9分の神社。浅草線・大井町線「中延駅」からだと徒歩約6分。神様の使いである白蛇が境内の至る所にいる神社であり、「東京の白蛇さま」と呼ばれ親しまれている。関東有数の金運アップ効果があるパワースポットのようだ。

.jpg)

| 設置場所 | WEBアプリ「TRAIN TRIP」で入手 |

|---|

蛇窪神社。東京の白蛇様と呼ばれる品川区の神社。洗い場がなくなり戸越公園の池に住み着いていた白蛇が夢枕に現れ、元の住処に戻してほしいと懇願したことから弁天社を建立して白蛇を祠ることにしたという。余談だが元々この辺りの地名は「蛇窪」であり、大井町線の戸越公園駅も蛇窪駅だったとのこと。

Gallery

.jpg) 駅名標。当駅で横須賀線と湘南新宿ラインが分岐および合流する。品川駅に行くのは横須賀線、大崎駅に行くのが湘南新宿ラインと埼京線・相鉄線である

駅名標。当駅で横須賀線と湘南新宿ラインが分岐および合流する。品川駅に行くのは横須賀線、大崎駅に行くのが湘南新宿ラインと埼京線・相鉄線である

縦型駅名標。湘南新宿ラインの駅ナンバリングは当駅まで横須賀線と同じ数字。逗子駅から始まっているためJS01〜05は欠番である

縦型駅名標。湘南新宿ラインの駅ナンバリングは当駅まで横須賀線と同じ数字。逗子駅から始まっているためJS01〜05は欠番である

.jpg) ホーム。当駅の上を東海道新幹線が走る。3路線の分岐・合流地点なのたが湘南新宿ライン快速が止まらない。宇都宮線系統の快速は止まるが、高崎線系統の快速が止まらない

ホーム。当駅の上を東海道新幹線が走る。3路線の分岐・合流地点なのたが湘南新宿ライン快速が止まらない。宇都宮線系統の快速は止まるが、高崎線系統の快速が止まらない

.jpg) 1番線のサイン。湘南新宿ラインがないがここまで来たら横須賀線と同じ場所を走る。相鉄線直通は武蔵小杉駅まで同じ場所を走るので、武蔵小杉駅を利用するなら乗っても平気

1番線のサイン。湘南新宿ラインがないがここまで来たら横須賀線と同じ場所を走る。相鉄線直通は武蔵小杉駅まで同じ場所を走るので、武蔵小杉駅を利用するなら乗っても平気

.jpg) 2番線のサイン、複雑。横須賀線は東京方面、埼京線と湘南新宿ラインは新宿方面と、3路線だが経路は2つ

2番線のサイン、複雑。横須賀線は東京方面、埼京線と湘南新宿ラインは新宿方面と、3路線だが経路は2つ

.jpg) 乗車のご案内。当駅は多くの列車が乗り入れ、行き先も多方面に及ぶ。お客さまの目的地駅により車両の色が異なります。湘南新宿ライン高崎線系統は当駅を通過する。宇都宮線系統は快速でも当駅に停車する

乗車のご案内。当駅は多くの列車が乗り入れ、行き先も多方面に及ぶ。お客さまの目的地駅により車両の色が異なります。湘南新宿ライン高崎線系統は当駅を通過する。宇都宮線系統は快速でも当駅に停車する

.jpg) 情報量の多い乗車口。横須賀線と湘南新宿ラインは短い編成に注意。3系統あるが乗車口は分けられていない

情報量の多い乗車口。横須賀線と湘南新宿ラインは短い編成に注意。3系統あるが乗車口は分けられていない

サイン。湘南新宿ラインは・(ナカグロ)がついている

サイン。湘南新宿ラインは・(ナカグロ)がついている

.jpg) 駅出入口と改札。東側の1か所のみ。トイレは改札外

駅出入口と改札。東側の1か所のみ。トイレは改札外

.jpg) 駅前には各種店舗やマンションが立地する。それなりの駅密集地帯で中延駅、下神明駅、戸越公園駅が1km弱圏内。徒歩約4分地点に初代内閣総理大臣の伊藤博文の墓所がある

駅前には各種店舗やマンションが立地する。それなりの駅密集地帯で中延駅、下神明駅、戸越公園駅が1km弱圏内。徒歩約4分地点に初代内閣総理大臣の伊藤博文の墓所がある

Spot

.jpg)

伊藤博文公墓所

いとうひろぶみこうぼしょ

西大井駅から約250m

初代内閣総理大臣「伊藤博文」が眠るお墓。ロシア蔵相と会談のためにハルビンを訪問していた所を朝鮮独立運動家安重根に暗殺され69歳で亡くなる。晩年は品川区西大井の別邸で過ごしていた事から、国葬の後はゆかりのあるこの地に埋葬された。普段は入れないが毎年11月3日の文化の日の前後数日に公開される。

.jpg) 2022年度は11月3日〜6日の朝10時から公開された

2022年度は11月3日〜6日の朝10時から公開された

.jpg) 伊藤家の家紋

伊藤家の家紋

.jpg) 敷地内

敷地内

.jpg) 伊藤博文公胸像。晩年の伊藤博文はこの地に別邸を構えて暮らしていた。これに因みこの辺りの旧町名は「大井伊藤町」であり、現在は周辺の伊藤小学校や伊藤学園にその名残が残されている

伊藤博文公胸像。晩年の伊藤博文はこの地に別邸を構えて暮らしていた。これに因みこの辺りの旧町名は「大井伊藤町」であり、現在は周辺の伊藤小学校や伊藤学園にその名残が残されている

.jpg) 伊藤家家紋が描かれた水盤

伊藤家家紋が描かれた水盤

.jpg) 祠

祠

.jpg) 伊藤博文公墓所

伊藤博文公墓所

.jpg) 墓所は神式の円墳。高さは約2m

墓所は神式の円墳。高さは約2m

.jpg) 伊藤博文公墓所の隣には妻の伊藤梅子夫人の墓がある

伊藤博文公墓所の隣には妻の伊藤梅子夫人の墓がある

.jpg) 伊藤梅子夫人の墓

伊藤梅子夫人の墓

.jpg)

蛇窪神社

へびくぼじんじゃ

西大井駅から約700m

中延駅から約450m

「東京の白蛇さま」と親しまれる神社。かつて蛇窪と呼ばれたこの一帯が大干ばつに見舞われた際、厳正寺の北西にある龍神社に祈願したところ大雨が降り注ぎ危機を免れる。これに感謝して蛇窪に龍神社を勧請したのが由来。また境内にある白蛇辨財天社には、この地に住んでいた白蛇が地元の人の夢枕に現れたという白蛇縁起が伝えられている。

.jpg) 鳥居

鳥居

.jpg) 手水舎

手水舎

.jpg) 白蛇の置物

白蛇の置物

.jpg) 撫で白蛇。白蛇様の夫婦で脱皮する皮のように再生・気力の復活・開運を願う

撫で白蛇。白蛇様の夫婦で脱皮する皮のように再生・気力の復活・開運を願う

.jpg) 蛇窪龍神社。7匹の白蛇と全長8mの白龍は、神様の使いである白蛇が8匹目で白龍になるという言い伝えを表す

蛇窪龍神社。7匹の白蛇と全長8mの白龍は、神様の使いである白蛇が8匹目で白龍になるという言い伝えを表す

.jpg) 白蛇清水銭洗い

白蛇清水銭洗い

.jpg) 白蛇辨財天社

白蛇辨財天社

.jpg) 白蛇がたくさん

白蛇がたくさん

.jpg) 蛇のように絡まる2本の黒松「蛇松」

蛇のように絡まる2本の黒松「蛇松」

.jpg) 辨天池

辨天池

.jpg) 悪運や病気など不要なエネルギーを取り払う福活岩・親子岩

悪運や病気など不要なエネルギーを取り払う福活岩・親子岩

.jpg) 神社近くの街灯は白蛇モチーフになっている。また蛇窪神社の「くぼっち」というキャラクターがいる

神社近くの街灯は白蛇モチーフになっている。また蛇窪神社の「くぼっち」というキャラクターがいる

.jpg)

ニコンミュージアム

西大井駅から約250m

カメラをはじめとした光学機器メーカー「ニコン」の本社内にある博物館。大きく4つのゾーンに分けてニコン製品の展示や技術の紹介を行っている。入館料無料。元々品川駅最寄りの品川インターシティ内に本社と共に入居していたが、2024年10月12日より西大井駅最寄りの新本社に移転し、リニューアルオープンした。

.jpg) ミュージアムはニコン本社の裏口のような場所から入る

ミュージアムはニコン本社の裏口のような場所から入る

.jpg) 合成石英ガラスインゴット。ニコンが製造する世界最大級のガラスインゴット。このインゴットから切り出される超高純度のガラスが様々な製品の科学部品になる。重さ約850kg

合成石英ガラスインゴット。ニコンが製造する世界最大級のガラスインゴット。このインゴットから切り出される超高純度のガラスが様々な製品の科学部品になる。重さ約850kg

.jpg) 石英ガラスインゴットはニコンの技術、ミュージアムのシンボル

石英ガラスインゴットはニコンの技術、ミュージアムのシンボル

.jpg) JOICO顕微鏡。ニコンが1925年に独自開発した顕微鏡。発売以来、標本を拡大して観察、生きた細胞の観察、形だけでなく機能を観察する顕微鏡など、研究者のニーズに応えてきた

JOICO顕微鏡。ニコンが1925年に独自開発した顕微鏡。発売以来、標本を拡大して観察、生きた細胞の観察、形だけでなく機能を観察する顕微鏡など、研究者のニーズに応えてきた

.jpg) 赤外線天文衛星(宇宙望遠鏡)「あかり」。2006年2月にJAXAが打ち上げた日本月の赤外線天文衛星。ニコンは口径68.5cmの赤外線望遠鏡の製作を担当した

赤外線天文衛星(宇宙望遠鏡)「あかり」。2006年2月にJAXAが打ち上げた日本月の赤外線天文衛星。ニコンは口径68.5cmの赤外線望遠鏡の製作を担当した

.jpg) レーザレーダ。自動車や航空機などの大きい対象物を数十マイクロメートルオーダーの精度で3次元的に自動測定する装置。対象物に向けて発射したレーザーの反射光を検出することにより非接触で計測データを取得

レーザレーダ。自動車や航空機などの大きい対象物を数十マイクロメートルオーダーの精度で3次元的に自動測定する装置。対象物に向けて発射したレーザーの反射光を検出することにより非接触で計測データを取得

.jpg) 光加工機「Lasermeister」。独自の高度な光利用技術と精密技術を活用した金属加工機。造形や肉盛りといった金属3Dプリンターの要素から、マーキングや接合まで様々な金属加工が高精度かつ容易にできる

光加工機「Lasermeister」。独自の高度な光利用技術と精密技術を活用した金属加工機。造形や肉盛りといった金属3Dプリンターの要素から、マーキングや接合まで様々な金属加工が高精度かつ容易にできる

.jpg) ジョロウグモの糸。明るい視野では暗く見える一方で、横から豆ランプで照らすことで暗い視野の中で明るく浮かび上がって見える特徴を持つ。その特徴から測量機や天体望遠鏡をはじめとした光学機器に、角度測定の基準となる十字線にジョロウグモの糸が使われていた

ジョロウグモの糸。明るい視野では暗く見える一方で、横から豆ランプで照らすことで暗い視野の中で明るく浮かび上がって見える特徴を持つ。その特徴から測量機や天体望遠鏡をはじめとした光学機器に、角度測定の基準となる十字線にジョロウグモの糸が使われていた

.jpg) ニコン製品がずらりと並ぶコンシューマーゾーン。500点以上あるという

ニコン製品がずらりと並ぶコンシューマーゾーン。500点以上あるという

.jpg) レンズもずらりと並んでいる。こんなに種類があるとは

レンズもずらりと並んでいる。こんなに種類があるとは

.jpg) 試作機も展示されている。ニコン初の一般用カメラの開発は1946年春から始まった

試作機も展示されている。ニコン初の一般用カメラの開発は1946年春から始まった

.jpg) 双眼鏡。ニコンの双眼鏡の歴史は、カメラより古い。創業の1917年から製造と販売を行っている

双眼鏡。ニコンの双眼鏡の歴史は、カメラより古い。創業の1917年から製造と販売を行っている

.jpg) タッチ&トライコーナー。ニコン製のカメラや双眼鏡を手に取って体験できる

タッチ&トライコーナー。ニコン製のカメラや双眼鏡を手に取って体験できる

.jpg) ミュージアムショップの「ニコンようかん」。従業員向けのものだったが、評判がよかったことから一般向けに発売したところ、今ではニコングループの食品売れ筋の商品になった。ニコンが直接製造しているものではない

ミュージアムショップの「ニコンようかん」。従業員向けのものだったが、評判がよかったことから一般向けに発売したところ、今ではニコングループの食品売れ筋の商品になった。ニコンが直接製造しているものではない

.jpg) ミュージアムショップのマグネット

ミュージアムショップのマグネット

lunch

.jpg) マクドナルド 西大井駅前店(ポテトL・シャカシャカチキン)

マクドナルド 西大井駅前店(ポテトL・シャカシャカチキン)

.jpg) 松屋 西大井店(元祖旨辛牛めし)

松屋 西大井店(元祖旨辛牛めし)

.jpg) 華聖樓(特製チャーハン)

華聖樓(特製チャーハン)

←NEXT→

Column

急がば回れ

.jpg)

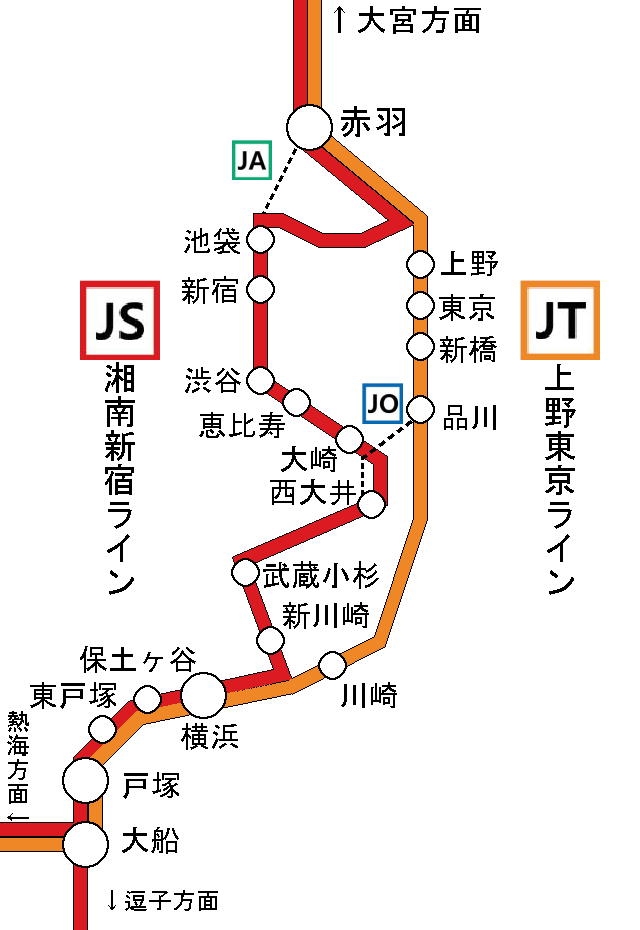

横須賀線「逗子」〜「西大井」間は宇都宮線との直通運転を新宿駅経由で行う湘南新宿ラインが運行されている。東京都心とその郊外を南北に貫き、北関東と神奈川県を結んでいる。東海道線と高崎線との直通運転を行う湘南新宿ラインもある。

対となる存在として上野東京ラインがあり、こちらは横須賀線との直通はせずに、東海道線と宇都宮線・高崎線との直通運転を上野駅、東京駅経由で行う。湘南新宿ラインに比べると「赤羽」〜「横浜」間は直線的なルートを通っているためこちらの方が速達性に勝るという特徴がある。

上野東京ラインが直線的なルートなのに対し、湘南新宿ラインはどのようなルートになっているのか、一部を見てみよう。

いかがだろうか。「横浜」〜「品川」間はともかく、「池袋」〜「赤羽」間に対しては湘南新宿ラインはどうしてこうなったと言わんばかりに遠回りしている。

このルートにより「横浜」〜「赤羽」間の距離と所有時間は上野東京ライン普通だと42.2km、約45分。湘南新宿ライン普通だと51.6km、約50分となっており上野東京ラインのほうが短距離かつ所有時間も短くなっている。

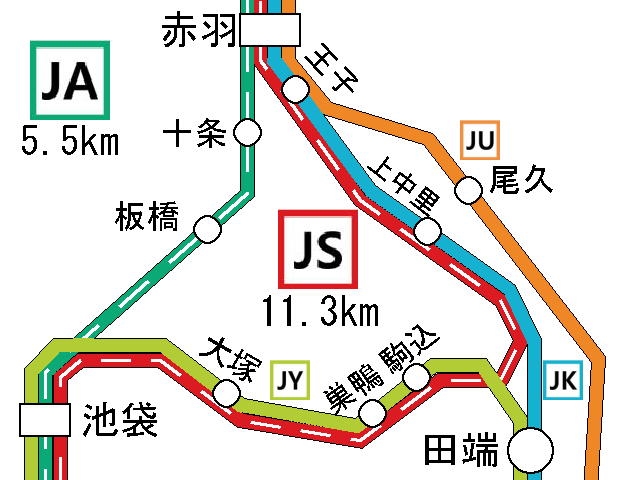

特に遠回りしている「池袋」〜「赤羽」間は11.3kmと長く、一駅なのに約10分。同区間を埼京線で行くと3駅だが5.5kmと湘南新宿ラインよりも距離が半分なため約7分で行けてしまう。

なぜこんな迂回をしているのだろうか?埼京線を通ったほうが早いのは素人でもわかるだろう。

湘南新宿ラインの「池袋」〜「赤羽」間は東北貨物線の線路を経由しており、この線路が田端駅経由になっているため迂回せざるを得ないルートになっている。

というか埼京線の方に行かないのは何で?

.jpg)

埼京線の方に行ってしまうと「池袋」〜「赤羽」間にある板橋駅と十条駅への停車が必要になる。この2駅は利用客が多く埼京線の快速と通勤快速停車駅なので、いくら中距離列車の湘南新宿ラインでも通過できないだろう。

さらに埼京線は赤羽駅で東北貨物線と繋がっていない。埼京線に行ってしまったらずっと埼京線を走らなければならない。

埼京線は首都圏屈指の混雑路線であるため遅延しやすくなっている。線路も複々線ではないため、そこに湘南新宿ラインが走ろうものならさらなる遅延を引き起こすに違いない。

以上の理由から湘南新宿ラインは埼京線経由で行くことができない。東北貨物線経由で遠回りしているのだ。

そしてこの性質により、東京都心を通過して神奈川県と埼玉県を移動するなら上野東京ライン、なのである。

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅