.jpg)

木下

きおろし

Kioroshi

「きのした」じゃない引っかけ駅名

JR東日本

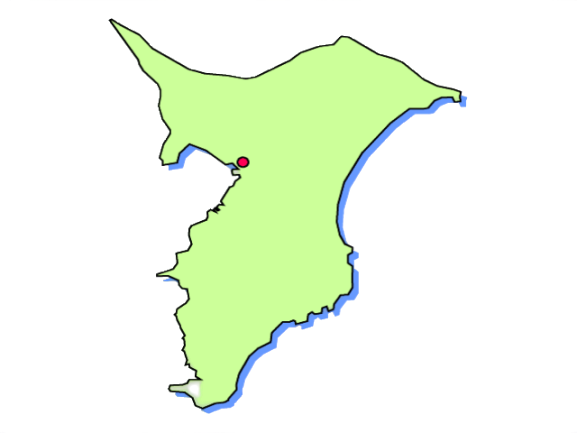

成田線我孫子支線(成田起点)18.9km

開業日 1901年(明治34年)4月1日

どうしても「きのした」と読んでしまいがちなひっかけ駅名。知らない人に問いかけて騙したくなるような駅名である。難読駅として扱われている。

現在の橋上駅舎は2007年に着工したもの。1番線は成田方面だが信号設備上我孫子方面の発着が可能であり、当駅が地上駅舎だったころは重い荷を背負う行商人が階段を上下しないよう、朝5時台の上野行き2本は駅舎側の1番線に発着するという配慮がされていた。

2025年12月24日の日中より発車メロディーが「JRE-IKSTシリーズ」に変更された。

駅周辺

印西市の行政の中心地となる木下地区。印西市役所は当駅が最寄り。宿場町して栄えた木下宿の趣を残す古くからの市街地が広がる。

Gallery

.jpg) 駅名標。いつ見ても初見殺しな駅名

駅名標。いつ見ても初見殺しな駅名

.jpg) 駅名標2。知らない人に問いかけて騙したくなるような駅名

駅名標2。知らない人に問いかけて騙したくなるような駅名

.jpg) 縦型駅名標。当駅南東にある竹袋村から木材を利根川におろしていた事から木下と名付けられたという説あり

縦型駅名標。当駅南東にある竹袋村から木材を利根川におろしていた事から木下と名付けられたという説あり

.jpg) ホーム。1番線に限り折り返しが可能

ホーム。1番線に限り折り返しが可能

.jpg) 改札。2024年3月11日にみどりの窓口閉鎖、同年3月12日より駅員が各駅を巡回する形になり、事実上無人化

改札。2024年3月11日にみどりの窓口閉鎖、同年3月12日より駅員が各駅を巡回する形になり、事実上無人化

.jpg) みどりの窓口が閉鎖され、インターホンが設置された改札

みどりの窓口が閉鎖され、インターホンが設置された改札

.jpg) 北口。利根川方面。手賀川と利根川の接点がある。特に目立つ場所はない

北口。利根川方面。手賀川と利根川の接点がある。特に目立つ場所はない

.jpg) 北口にある木下駅の思い出。木下駅周辺の木下・六軒地区は、江戸時代より町場が形成され、印西地域の中心地として栄えました。利根川に高瀬船が行き交った頃、木下や六軒に河岸場が成立し、木下街道や鮮魚道で江戸と結ばれた交通の要衝として発達しました、などと書かれている

北口にある木下駅の思い出。木下駅周辺の木下・六軒地区は、江戸時代より町場が形成され、印西地域の中心地として栄えました。利根川に高瀬船が行き交った頃、木下や六軒に河岸場が成立し、木下街道や鮮魚道で江戸と結ばれた交通の要衝として発達しました、などと書かれている

.jpg) 南口。市役所に近い印西市の中心部。印西市役所まで徒歩約12分

南口。市役所に近い印西市の中心部。印西市役所まで徒歩約12分

.jpg) 南口の木下駅の思い出。木下駅は、明治34年の開業以来、「街の顔」として107年間、人々の思い出や街の歴史を見守ってきた。地域の人々に愛されたこの小さな木造駅舎は、平成20年12月、新たな街の歴史の第一歩として、人々のにぎわいや往来を新駅舎に引き継いだ。

南口の木下駅の思い出。木下駅は、明治34年の開業以来、「街の顔」として107年間、人々の思い出や街の歴史を見守ってきた。地域の人々に愛されたこの小さな木造駅舎は、平成20年12月、新たな街の歴史の第一歩として、人々のにぎわいや往来を新駅舎に引き継いだ。

.jpg) 駅の南北を結ぶ地下通路。こちらは坂になっていて自転車でも駅の南北を行き来できる

駅の南北を結ぶ地下通路。こちらは坂になっていて自転車でも駅の南北を行き来できる

.jpg) 地下通路内。暗い雰囲気の地下通路を明るくする優美なイラストが描かれている。地元の小中学生による作品。暗い雰囲気を緩和する絵の力って凄い

地下通路内。暗い雰囲気の地下通路を明るくする優美なイラストが描かれている。地元の小中学生による作品。暗い雰囲気を緩和する絵の力って凄い

.jpg) 周辺案内図、観光案内。木下貝層、竹袋稲荷神社、三宝院、上町観音堂

周辺案内図、観光案内。木下貝層、竹袋稲荷神社、三宝院、上町観音堂

.jpg) 木下駅の文字

木下駅の文字

Spot

.jpg)

木下万葉公園

きおろしまんようこうえん

木下駅から約700m

高低差約20mの丘陵にある、万葉の樹木と山野草に囲まれた公園。丘の上は眺望に優れている他に円形の藤棚があり、訪れた人の目を楽しませる。園内には木下貝層という100種類以上の貝類の化石が密集する地層が露出する場所がある。国指定天然記念物。

.jpg) 国指定天然記念物、木下貝層。約12万年前の貝層で、その頃印西市を含む関東平野は「古東京湾」と呼ばれる内海だった。その海底に波や潮の流れで集まった貝殻が何重にも積み重なって化石となったものが木下貝層

国指定天然記念物、木下貝層。約12万年前の貝層で、その頃印西市を含む関東平野は「古東京湾」と呼ばれる内海だった。その海底に波や潮の流れで集まった貝殻が何重にも積み重なって化石となったものが木下貝層

.jpg) ここで見られる貝化石はタマキガイ、バカガイ、キオロシアサリなど。当時に浅い海に積み重なった化石や地層の構造がわかるだけでなく、関東平野の地層研究の始まりになったことが地質学的に重要であることから天然記念物に指定

ここで見られる貝化石はタマキガイ、バカガイ、キオロシアサリなど。当時に浅い海に積み重なった化石や地層の構造がわかるだけでなく、関東平野の地層研究の始まりになったことが地質学的に重要であることから天然記念物に指定

.jpg) 丘に上る公園なため階段が多い

丘に上る公園なため階段が多い

.jpg) ツツジが咲いている

ツツジが咲いている

.jpg) 丘の上にある藤棚。2025年4月26日時点では見頃

丘の上にある藤棚。2025年4月26日時点では見頃

.jpg) 藤棚2

藤棚2

.jpg) 藤棚3

藤棚3

.jpg) 藤棚近くにある展望台

藤棚近くにある展望台

.jpg) 藤棚のない藤

藤棚のない藤

.jpg) けい(現代名シラン)。万葉集で詠まれた草木の一つ

けい(現代名シラン)。万葉集で詠まれた草木の一つ

←NEXT→

Column

大きな栗のきおろしで

.jpg)

次はきおろし、きおろしです。

えっ・・・「きのした」じゃないの?

全国には9000以上もの鉄道駅が存在する。その中には読み方がひときわ難しい「難読駅」なるものがいくつかある。この木下駅もその一駅だ。

初めは読み方が分からず頭を悩ませるも、読み方がわかるとスッキリ感が頭を駆け抜けるとでも言おうか。いずれもせよ難読駅には不思議な魅力がある。木下駅はどう見ても「きのした」にしか見えないのに読み方は「きおろし」とひっかけクイズみたいで面白い。

そこで今回は千葉県にある難読駅をピックアップしてみた。いくつ読めるかな?

- 我孫子

- 安食

- 下総松崎

- 八街

- 酒々井

- 求名

- 海士有木

- 飯給

- 東浪見

- 土気

- 飯山満

漢字クイズみたいですね〜。千葉県は心なしか難読駅が多い気がします。正解はコチラ。

- 我孫子(あびこ)

- 安食(あじき)

- 下総松崎(しもうさまんざき)

- 八街(やちまた)

- 酒々井(しすい)

- 求名(ぐみょう)

- 海士有木(あまありき)

- 飯給(いたぶ)

- 東浪見(とらみ)

- 土気(とけ)

- 飯山満(はさま)

あなたはいくつ読めましたか?

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅