佐原駅

Spot・Gourmet

.jpg)

佐原の大祭

さわらのたいさい

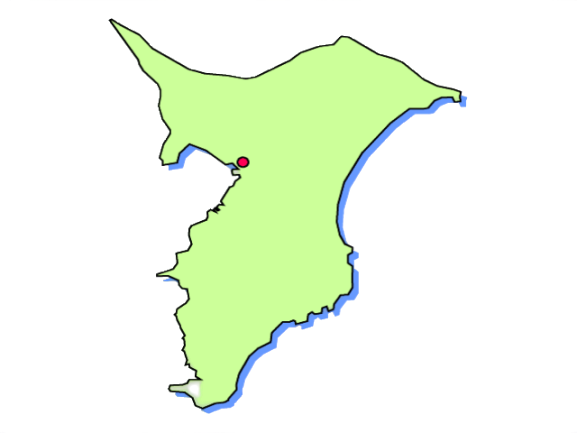

佐原の町並みで7月、10月に開催

江戸時代から300年以上続く、佐原の市街地で7月と10月に開催されるお祭り。関東三大祭りの一つでユネスコ世界無形文化遺産登録。山車の一番上に歴史上の人物の人形や飾り物を付け、中段には佐原囃子(さわらばやし)を演奏する人が乗る。重さ4トンある大きな山車を町内衆が豪快に曳きまわし(動かし)、町中を移動する。中でも技の見せ場である「曲曳き」は一見の価値あり。

.jpg) 2019年夏祭りの様子

2019年夏祭りの様子

.jpg) 巨大な山車を人の力で力いっぱい曳きまわす

巨大な山車を人の力で力いっぱい曳きまわす

.jpg) 山車の人形(飾り物)は高さ約4m。山車と合わせると10m近くにもなるようだ。また山車は全24台(夏祭り10台・秋祭り14台)あり飾り物は全て異なる。こちらは秋祭り、上宿の源義経(みなもとのよしつね)

山車の人形(飾り物)は高さ約4m。山車と合わせると10m近くにもなるようだ。また山車は全24台(夏祭り10台・秋祭り14台)あり飾り物は全て異なる。こちらは秋祭り、上宿の源義経(みなもとのよしつね)

.jpg) 下宿の源頼義(みなもとのよりよし)

下宿の源頼義(みなもとのよりよし)

.jpg) 上新町の諏訪大神(すわだいじん)

上新町の諏訪大神(すわだいじん)

.jpg) 下新町の浦島太郎(うらしまたろう)

下新町の浦島太郎(うらしまたろう)

.jpg) 曳きまわした跡を見ると山車の重さが垣間見える

曳きまわした跡を見ると山車の重さが垣間見える

.jpg) 日が落ちてくると提灯などにあかりが灯って美しい

日が落ちてくると提灯などにあかりが灯って美しい

.jpg) 佐原の大祭秋祭り、2023年10月14日

佐原の大祭秋祭り、2023年10月14日

.jpg) 山車が町を進む

山車が町を進む

.jpg) 山車が町を進む2

山車が町を進む2

.jpg) 小野川沿い

小野川沿い

.jpg) 小野川沿い2

小野川沿い2

.jpg) 小野川沿い3

小野川沿い3

.jpg) 東関戸区の大楠公(だいなんこう)

東関戸区の大楠公(だいなんこう)

.jpg) 日が暮れてきた

日が暮れてきた

.jpg) ライトアップ

ライトアップ

.jpg) 日が暮れた町を進む

日が暮れた町を進む

.jpg) 夜の小野川沿い

夜の小野川沿い

.jpg) 夜の小野川沿い2

夜の小野川沿い2

.jpg) 夜の小野川沿い3

夜の小野川沿い3

.jpg) 忠敬橋

忠敬橋

.jpg) 忠敬橋2

忠敬橋2

.jpg) ぶれきめら休憩広場前

ぶれきめら休憩広場前

.jpg) 夜の町を進む

夜の町を進む

.jpg) 夜の町を進む2

夜の町を進む2

.jpg) 佐原の大祭夏祭り、2025年7月13日

佐原の大祭夏祭り、2025年7月13日

.jpg) 佐原の大祭夏祭り、2025年7月13日2

佐原の大祭夏祭り、2025年7月13日2

.jpg) 田宿の伊弉那岐尊(いざなぎのみこと)

田宿の伊弉那岐尊(いざなぎのみこと)

.jpg) 八日市場の鯉(こい)

八日市場の鯉(こい)

.jpg) 寺宿の金時山姥(きんときやまんば)

寺宿の金時山姥(きんときやまんば)

.jpg) 舟戸の神武(じんむ)

舟戸の神武(じんむ)

.jpg) 下仲町の菅原道真(すがわらみちざね)

下仲町の菅原道真(すがわらみちざね)

.jpg) 本川岸の天鈿女命(あめうずめのみこと)

本川岸の天鈿女命(あめうずめのみこと)

.jpg) 荒久の経津主命(ふつぬしのみこと)

荒久の経津主命(ふつぬしのみこと)

.jpg) 仁井宿の鷹(たか)

仁井宿の鷹(たか)

.jpg) 上仲町の太田道灌(おおたどうかん)

上仲町の太田道灌(おおたどうかん)

.jpg) 浜宿の武甕槌命(たけみかづちのみこと)

浜宿の武甕槌命(たけみかづちのみこと)

.jpg) 八坂神社御神輿

八坂神社御神輿

.jpg) スマートフォンを活用した佐原の大祭山車位置情報確認。山車位置・運行ルート・トイレ・広場情報などが確認できる

スマートフォンを活用した佐原の大祭山車位置情報確認。山車位置・運行ルート・トイレ・広場情報などが確認できる

.jpg)

さわら雛舟春祭り

さわらひなぶねはるまつり

佐原の町並みで3月に開催

7艘の舟を雛人形の7段飾りに見立て、一般公募により選ばれたお雛様一行を舟に乗せて小野川を進むイベント。香取神宮の雅楽の生演奏の中、佐原の町並みの優雅に進む水上パレード。日本唯一の水上雛祭りである。

.jpg) 2025年は11時、14時の2回運行。樋橋(ジャージャー橋)から始まる

2025年は11時、14時の2回運行。樋橋(ジャージャー橋)から始まる

.jpg) お内裏様。お内裏様とは男雛と女雛合わせて2人のこと

お内裏様。お内裏様とは男雛と女雛合わせて2人のこと

.jpg) 皆に見守られながら、小野川を進んでいく

皆に見守られながら、小野川を進んでいく

.jpg) 奏でられる香取神宮の雅楽

奏でられる香取神宮の雅楽

.jpg) 小野川を進む

小野川を進む

.jpg) 小野川を進む2

小野川を進む2

.jpg) 川岸公園辺りまで来ると樋橋に折り返す

川岸公園辺りまで来ると樋橋に折り返す

.jpg) 樋橋へ戻っていく雛舟

樋橋へ戻っていく雛舟

.jpg) 「だし」に設置されたひな人形

「だし」に設置されたひな人形

.jpg)

佐原の町並み

さわらのまちなみ

佐原駅から約1km

利根川の分流である小野川沿いに広がる歴史的景観を残す町並み。かつて利根川は水運が盛んであったことからその分流の小野川は河川港として発展、商業都市として栄えた歴史を持つ。「北総の小江戸」「水郷の町」とも呼ばれ日本遺産に認定されている観光地。

.jpg) 小野川

小野川

.jpg) 小野川から物資を陸に上げるための河岸である「だし」がある

小野川から物資を陸に上げるための河岸である「だし」がある

.jpg) 獅子

獅子

.jpg) ナガバコウホネ生育地。千葉県内で小野川でしか見ることができない。6〜10月頃まで黄色い花を咲かせるようだ

ナガバコウホネ生育地。千葉県内で小野川でしか見ることができない。6〜10月頃まで黄色い花を咲かせるようだ

.jpg) 街灯の装飾が佐原の大祭

街灯の装飾が佐原の大祭

.jpg) 千葉県指定有形文化財の「旧油惣商店(きゅうあぶそうしょうてん)」。酒や奈良漬けの製造販売を行っていた店舗。土蔵は佐原最古のものとされている

千葉県指定有形文化財の「旧油惣商店(きゅうあぶそうしょうてん)」。酒や奈良漬けの製造販売を行っていた店舗。土蔵は佐原最古のものとされている

.jpg) 樋橋(とよはし)。時間によっては水が流れ落ちるので「ジャージャー橋」とも呼ばれる

樋橋(とよはし)。時間によっては水が流れ落ちるので「ジャージャー橋」とも呼ばれる

.jpg) 伊能忠敬が17〜50歳まで住んでいた伊能忠敬旧宅。国の史跡に指定されており、伊能家はここで酒造業や米穀売買業を営んでいた

伊能忠敬が17〜50歳まで住んでいた伊能忠敬旧宅。国の史跡に指定されており、伊能家はここで酒造業や米穀売買業を営んでいた

.jpg) 旧宅の中

旧宅の中

.jpg) 穀物類を収納していた土蔵。江戸時代中期の建造物

穀物類を収納していた土蔵。江戸時代中期の建造物

.jpg) 伊能忠敬の銅像

伊能忠敬の銅像

.jpg) 象限儀(しょうげんぎ)。緯度を確定するために星の高度を測る道具。望遠鏡を覗いて見える星の高度から緯度を求める

象限儀(しょうげんぎ)。緯度を確定するために星の高度を測る道具。望遠鏡を覗いて見える星の高度から緯度を求める

.jpg) 佐原近くの利根川は天然ウナギの名産地。河川港として栄えたこともあり、佐原には天然ウナギの老舗がたくさん存在している

佐原近くの利根川は天然ウナギの名産地。河川港として栄えたこともあり、佐原には天然ウナギの老舗がたくさん存在している

.jpg) 八坂神社。佐原の大祭、八坂神社の祇園祭(夏祭り)を開く神社

八坂神社。佐原の大祭、八坂神社の祇園祭(夏祭り)を開く神社

.jpg) 県の指定文化財である佐原三菱館。旧川崎銀行佐原支店の建物として1914年に建てられ、イギリスから輸入したレンガを用いた明治洋風レンガ建築。佐原町並み交流館の中から入る

県の指定文化財である佐原三菱館。旧川崎銀行佐原支店の建物として1914年に建てられ、イギリスから輸入したレンガを用いた明治洋風レンガ建築。佐原町並み交流館の中から入る

.jpg) 佐原町並み交流館。東京三菱銀行佐原支店として使われていた建物を佐原市が買い取り、佐原の町並みの保存・再生活動や観光案内を行う施設に利用。ジオラマといった展示物もある

佐原町並み交流館。東京三菱銀行佐原支店として使われていた建物を佐原市が買い取り、佐原の町並みの保存・再生活動や観光案内を行う施設に利用。ジオラマといった展示物もある

.jpg) 五月人形

五月人形

.jpg) 東京三菱銀行佐原支店の金庫室跡

東京三菱銀行佐原支店の金庫室跡

.jpg) 佐原三菱館建設当時の赤レンガ

佐原三菱館建設当時の赤レンガ

.jpg) 佐原三菱館内。佐原三菱館は新店舗が完成したことにより、旧本館は佐原市(現香取市)に寄贈される

佐原三菱館内。佐原三菱館は新店舗が完成したことにより、旧本館は佐原市(現香取市)に寄贈される

.jpg) さわら十三里屋の大学芋

さわら十三里屋の大学芋

.jpg) さわら十三里屋のスイートポテト

さわら十三里屋のスイートポテト

.jpg) さわら十三里屋の焼き芋シェイク

さわら十三里屋の焼き芋シェイク

.jpg) さわら十三里屋の干し芋団子

さわら十三里屋の干し芋団子

.jpg) 芋専門の和菓子屋「さわら十三里屋」。佐原駅から約900m

芋専門の和菓子屋「さわら十三里屋」。佐原駅から約900m

.jpg) ぶれきめら お休み処のさつまいもジェラートアイス

ぶれきめら お休み処のさつまいもジェラートアイス

.jpg) 「ぶれきめら お休み処」。佐原駅から約900m

「ぶれきめら お休み処」。佐原駅から約900m

.jpg) cafe netaimoの芋ぺちーの(黒糖)

cafe netaimoの芋ぺちーの(黒糖)

.jpg) 芋ぺちーの(ショコラ)

芋ぺちーの(ショコラ)

.jpg) TAWARAの米粉クレープ さつまいもあんバター

TAWARAの米粉クレープ さつまいもあんバター

.jpg) cafe netaimoとTAWARAが入る「さわら町屋館」。佐原駅から約900m

cafe netaimoとTAWARAが入る「さわら町屋館」。佐原駅から約900m

.jpg) だし処 随に(まにまに)の小野川カレー。カレールーで小野川、ご飯で土手、柳並木をキュウリで表現鹿肉と15種類のスパイスと天然だしを合わせて8時間に込んだカレー

だし処 随に(まにまに)の小野川カレー。カレールーで小野川、ご飯で土手、柳並木をキュウリで表現鹿肉と15種類のスパイスと天然だしを合わせて8時間に込んだカレー

.jpg) だし処 随にの佐原コーラ。隠し味に和の材料を入れた手作りのクラフトコーラ

だし処 随にの佐原コーラ。隠し味に和の材料を入れた手作りのクラフトコーラ

.jpg) 「だし処 随に」。佐原駅から約750m

「だし処 随に」。佐原駅から約750m

.jpg) ポケモンマンホールの「ポケふた」がある。「タイレーツ」と「ココガラ」

ポケモンマンホールの「ポケふた」がある。「タイレーツ」と「ココガラ」

.jpg) 川岸で休むコブハクチョウ。卵を温めている?

川岸で休むコブハクチョウ。卵を温めている?

.jpg) 夜の佐原の町並み

夜の佐原の町並み

.jpg) 夜の佐原の町並み2

夜の佐原の町並み2

.jpg)

伊能忠敬記念館

いのうただたかきねんかん

佐原駅から約1km

江戸時代中期に実測によって正確な初の日本地図を作成した伊能忠敬の生涯、測量に使用した道具やその方法、完成図を展示する。55歳から71歳まで日本全国の測量を行い73歳で亡くなってしまうが、その3年後に日本地図が完成する。展示室において常設展の撮影はできない。

.jpg) 江戸の天体望遠鏡。日食や月食は太陽と月の運動に関わる計算が検証できる機会として、天体観測の中でも特に重要視されていた

江戸の天体望遠鏡。日食や月食は太陽と月の運動に関わる計算が検証できる機会として、天体観測の中でも特に重要視されていた

.jpg) 日食や月食の食の進行状況を測定する日食・月食観測器

日食や月食の食の進行状況を測定する日食・月食観測器

.jpg) 日食や太陽の南中を観測する際、太陽光を遮るために用いられた遮光板。現代でいうサングラス

日食や太陽の南中を観測する際、太陽光を遮るために用いられた遮光板。現代でいうサングラス

.jpg) 振り子時計。経度を測定するため日食・月食などの時刻を測る目的で使用された

振り子時計。経度を測定するため日食・月食などの時刻を測る目的で使用された

.jpg) 2025年2月4日〜3月9日までの企画展「伊能家のおひなさま 佐原のおひなさま」。これは掛け軸雛

2025年2月4日〜3月9日までの企画展「伊能家のおひなさま 佐原のおひなさま」。これは掛け軸雛

.jpg) 伊能家のひな人形。忠敬から5代目の子孫「こう」さんのひな人形

伊能家のひな人形。忠敬から5代目の子孫「こう」さんのひな人形

.jpg) 佐原張り子のひな人形。和紙を張り合わせてその上に胡粉(ごふん)を塗って作ったもの。千葉県の伝統工芸品

佐原張り子のひな人形。和紙を張り合わせてその上に胡粉(ごふん)を塗って作ったもの。千葉県の伝統工芸品

.jpg) 受付で販売している2枚組のクリアファイル。伊能忠敬 が作製した地図、天体観測や測量に用いた器具をデザイン

受付で販売している2枚組のクリアファイル。伊能忠敬 が作製した地図、天体観測や測量に用いた器具をデザイン

.jpg)

水郷佐原山車会館

すいごうさわらだしかいかん

佐原駅から約1km

八坂神社の境内にある。佐原の大祭で曳き廻される山車、佐原囃子を奏でる和楽器、山車の上に乗せる人形を展示する。人形に関しては祭りの時だと下から見上げることしかできないが、ここでは間近で見ることができる。

.jpg) 1階は山車の展示。見上げるほど大きい

1階は山車の展示。見上げるほど大きい

.jpg) 鯉。制作した年3日間のお祭りが終わると疫病を吸い取ってもらったということで燃やす

鯉。制作した年3日間のお祭りが終わると疫病を吸い取ってもらったということで燃やす

.jpg) 八坂神社の神輿。江戸時代中期の製作で香取市の文化財。現在は展示のみ

八坂神社の神輿。江戸時代中期の製作で香取市の文化財。現在は展示のみ

.jpg) 山車の車輪。戦前までは杉丸太を輪切りにしたものを使用していたが、現在はケヤキを組んで造る。直径が半間(約90cm)程度であったことから「ハンマー」と呼んでいる

山車の車輪。戦前までは杉丸太を輪切りにしたものを使用していたが、現在はケヤキを組んで造る。直径が半間(約90cm)程度であったことから「ハンマー」と呼んでいる

.jpg) 佐原囃子を奏でる笛。日本三大囃子の一つで情緒的なメロディーを主体とする独特の祭り囃子

佐原囃子を奏でる笛。日本三大囃子の一つで情緒的なメロディーを主体とする独特の祭り囃子

.jpg) 太鼓。ケヤキの木の中をくりぬいて造った胴に牛皮を張って、鋲を打って造る。皮の質と張り具合によって音色が変わる

太鼓。ケヤキの木の中をくりぬいて造った胴に牛皮を張って、鋲を打って造る。皮の質と張り具合によって音色が変わる

.jpg) 山車の彫刻。彫刻師はほとんどが江戸の職人

山車の彫刻。彫刻師はほとんどが江戸の職人

.jpg) 山車の上に乗せる人形は下から見上げる前提で作られている

山車の上に乗せる人形は下から見上げる前提で作られている

.jpg) 佐原最古の大人形「猿田彦(さるだひこ)」。1739年製作

佐原最古の大人形「猿田彦(さるだひこ)」。1739年製作

.jpg) 仁徳天皇御頭。頭だけで90cm程あるため人形の大きさは最大クラスの5m程と推定される。至る所に傷があるが、電線の普及によりついたもののようだ

仁徳天皇御頭。頭だけで90cm程あるため人形の大きさは最大クラスの5m程と推定される。至る所に傷があるが、電線の普及によりついたもののようだ

.jpg)

道の駅 川の駅水の郷さわら

みちのえき

かわのえきみずのさとさわら

佐原駅から約1.5km

フードコートや地元の特産品を揃える道の駅としての機能、観光船乗り場や防災教育展示室などがあり利根川下流部における防災拠点(川の駅)としての機能を担う場所。道の駅と川の駅が一体化した場所としては全国初の施設となる。

.jpg) 特産品直売所

特産品直売所

.jpg) 特産品直売所2

特産品直売所2

.jpg) 香取市は温暖な気候と利根川に近い水郷地域であることから水田が多く、稲作が盛んな「関東一の米どころ」。多種多様なコシヒカリのおむすびが販売されている

香取市は温暖な気候と利根川に近い水郷地域であることから水田が多く、稲作が盛んな「関東一の米どころ」。多種多様なコシヒカリのおむすびが販売されている

.jpg) マグネット

マグネット

.jpg) キーホルダー

キーホルダー

.jpg) 麺屋桃太郎の桃太郎ラーメン

麺屋桃太郎の桃太郎ラーメン

.jpg) 道の駅の隣にあるのが「川の駅」。利根川の自然環境や防災について学ぶ

道の駅の隣にあるのが「川の駅」。利根川の自然環境や防災について学ぶ

.jpg) 上新町区のハンマ。ハンマとは車輪のこと。佐原の大祭秋祭りにおいて、諏訪神社を飾り物としている上新町区が昭和60年から平成20年の祭礼まで山車曳き回しに使用していたもの。作成当初は半径90cmだったが、長年の曳き回しにより80cmまでにすり減った

上新町区のハンマ。ハンマとは車輪のこと。佐原の大祭秋祭りにおいて、諏訪神社を飾り物としている上新町区が昭和60年から平成20年の祭礼まで山車曳き回しに使用していたもの。作成当初は半径90cmだったが、長年の曳き回しにより80cmまでにすり減った

.jpg) 鯉の飾り物。昔から鯉が山車に乗った年は大水害に見舞われるという言い伝えがあったが、治水事業の完備した現在では伝説化しつつある

鯉の飾り物。昔から鯉が山車に乗った年は大水害に見舞われるという言い伝えがあったが、治水事業の完備した現在では伝説化しつつある

.jpg) 佐原工作出張所で使われた機械類。いずれも利根川改修工事で活躍した

佐原工作出張所で使われた機械類。いずれも利根川改修工事で活躍した

.jpg) 30年以上に渡って利根川改修工事で活躍した「浚渫船利根号(しゅんせつせんとねごう)」の模型。浚渫船とは水底の土や砂を掘り取って水深を深くする船

30年以上に渡って利根川改修工事で活躍した「浚渫船利根号(しゅんせつせんとねごう)」の模型。浚渫船とは水底の土や砂を掘り取って水深を深くする船

.jpg) 駅の後ろにはマリーナが整備されている

駅の後ろにはマリーナが整備されている

.jpg) 利根川下流は昔からよく水害に見舞われていたため、堤防を造るなど対策工事を行った。その建設機械等が川の駅周辺に展示されている

利根川下流は昔からよく水害に見舞われていたため、堤防を造るなど対策工事を行った。その建設機械等が川の駅周辺に展示されている

.jpg) ポケモンマンホールの「ポケふた」がある。「ハスボー」「タネボー」「ムクバード」

ポケモンマンホールの「ポケふた」がある。「ハスボー」「タネボー」「ムクバード」

.jpg)

観福寺

かんぷくじ

佐原駅から約2km

東京都足立区の西新井大師、神奈川県川崎市の川崎大師とともに日本厄除三大師(関東厄除け三大師)と称される寺院。伊能忠敬の菩提寺であったことから伊能忠敬の墓地が境内にあり、伊能忠敬の髪と爪が墓に納められている。紅葉の名所でもあり香取市のおすすめ紅葉狩りスポットとしても紹介されている。

.jpg) 山門

山門

.jpg) 紅葉の名所の一つ。2025年12月7日時点で紅葉は見頃であった

紅葉の名所の一つ。2025年12月7日時点で紅葉は見頃であった

.jpg) 山門付近の紅葉、2025年12月7日

山門付近の紅葉、2025年12月7日

.jpg) 山門付近の紅葉2、2025年12月7日

山門付近の紅葉2、2025年12月7日

.jpg) 六地蔵の前の紅葉、2025年12月7日

六地蔵の前の紅葉、2025年12月7日

.jpg) 六地蔵の前の紅葉2、2025年12月7日

六地蔵の前の紅葉2、2025年12月7日

.jpg) 六地蔵の前の紅葉3、2025年12月7日

六地蔵の前の紅葉3、2025年12月7日

.jpg) 本堂

本堂

.jpg) 猫

猫

.jpg) 観音堂前の紅葉、2025年12月7日

観音堂前の紅葉、2025年12月7日

.jpg) 日本国土の正確な形を明らかにした人物「伊能忠敬」の墓所。遺言により遺体は浅草源空寺に、髪と爪が観音堂に埋められた

日本国土の正確な形を明らかにした人物「伊能忠敬」の墓所。遺言により遺体は浅草源空寺に、髪と爪が観音堂に埋められた

.jpg) 薬師堂付近の紅葉、2025年12月7日

薬師堂付近の紅葉、2025年12月7日

.jpg) 薬師堂付近の紅葉2、2025年12月7日

薬師堂付近の紅葉2、2025年12月7日

.jpg) 薬師堂付近の紅葉3、2025年12月7日

薬師堂付近の紅葉3、2025年12月7日

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅