.jpg)

住吉

すみよし

Sumiyoshi

有楽町線からの延伸に対応した構造の駅

東京都江東区

東京都交通局(2021年)約17,200人

東京メトロ(2019年)約30,000人

Train line

都営新宿線

上り

馬喰横山・新宿・

京王線方面

下り

大島・本八幡方面

各駅停車

東京メトロ半蔵門線

A線

大手町・渋谷・

中央林間方面

B線

押上・北千住・

久喜・南栗橋方面

東京都交通局

新宿線(新宿起点)11.2km

開業日 1978年(昭和53年)12月21日

東京メトロ半蔵門線との乗り換え駅だが急行通過駅。片渡り線で非常時の折り返しが可能である。

東京メトロ

半蔵門線(渋谷起点)14.4km

開業日 2003年(平成15年)3月19日

2層式の1面2線ホーム(計2面4線)。地下3階が渋谷方面、地下4階が押上方面。それぞれのホームは片側に柵が設けられていて、現状は夜間留置用の留置線として使われている。その関係もあり朝に渋谷方面の当駅始発がある。

有楽町線「豊洲駅」からの分岐線の接続に対応したホーム。2020年3月28日に有楽町線の豊洲駅から当駅まで5.2kmの延伸が決まり2030年代半ばの開業を目指す。途中には「枝川」「東陽町」「千石」の3駅が設けられ東陽町駅は東西線との乗り換え駅になる。これにより東京23区東部の南北のアクセスが向上し、東西線の混雑緩和に繋がる。

半蔵門線の発車メロディーは渋谷方面が「深呼吸」、押上方面が「花霞(はながすみ)」。半蔵門線の各駅は地域の自然・歴史・街並みをイメージしたオリジナルメロディを採用している。

駅周辺

江東区の深川地域北部。猿江恩賜公園の自然や水辺風景の多い場所。

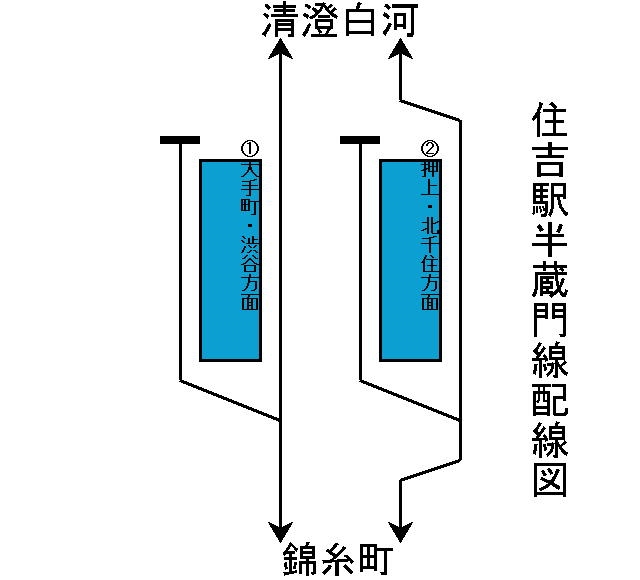

Tracks map

東京メトロ半蔵門線

半蔵門線のホームは2層構造で島式1面2線、地下3階が1番線、地下4階が2番線となっており片側のホームは留置線として使用されフェンスがある。これは有楽町線「豊洲駅」からの延伸計画を想定した構造となっている。

出典「配線略図.net」https://www.haisenryakuzu.net/

Stamp

.jpg)

| 設置事業者 | 東京都交通局 |

|---|---|

| 設置場所 | 都営住吉駅新宿線改札内 |

猿江恩賜公園と江東区江東公会堂。猿江恩賜公園は当駅から徒歩約2分の公園。元々貯木場だった場所を公園として整備した場所。その経歴からか貯木場の水面景観を再現したミニ木蔵という池がある。ただし貯木場の機能はない。江東区江東公会堂は公園の南側にあるコンサートホール。ティアラこうとうという愛称がつけられている。

.jpg)

| 設置事業者 | 東京都交通局 |

|---|---|

| 設置場所 | 都営住吉駅改札外の駅務室付近(都営交通アプリ) |

猿江恩賜公園と江東区江東公会堂。QRコードを読み取り入手する都営交通アプリのデジタルスタンプ。

.png)

| 設置事業者 | 東京メトロ |

|---|---|

| 設置場所 | 猿江方面改札外 |

| 備考 | 東京メトロ全駅スタンプラリー(2022〜2025)のポスターのQRコードを読み取り取得 |

猿江恩賜公園。中央広場の時計塔、園内から見えるスカイツリーをデザイン。1932年開園と歴史のある公園。新大橋通りを挟んで野球場や日本庭園のある南園。芝生広場、遊具のある冒険広場、テニスコートのある北園に分かれている。駐車場がないため注意。

.jpg)

| 設置事業者 | 東京メトロ |

|---|---|

| 設置場所 | 改札外の券売機横(駅スタンプアプリエキタグ) |

08系。胡麻模様の壁をバックに押上方面ホームに発着。営団地下鉄時代において最後に製造された形式である。半蔵門線の延伸と東武鉄道との相互直通運転に伴う必要編成数を増やす目的で新造された。東西線の05N系をベースに設計し、テーマは「人や環境に快適でやさしい車両」。

Gallery

都営新宿線

.jpg) 駅名標

駅名標

.jpg) 駅名標2

駅名標2

.jpg) 駅名標3

駅名標3

.jpg) 駅名標4

駅名標4

.jpg) ホーム。新宿方面と本八幡方面ホームは改札内で行き来できない。半蔵門線(東京メトロ)に客を渡したくないのか通過していく急行。改札内のトイレは多機能トイレのみ

ホーム。新宿方面と本八幡方面ホームは改札内で行き来できない。半蔵門線(東京メトロ)に客を渡したくないのか通過していく急行。改札内のトイレは多機能トイレのみ

.jpg) 本八幡方面改札。方向別改札なので入り間違い注意。反対側の新宿方面ホームへ行くには一度地下1階を経由して回り込む

本八幡方面改札。方向別改札なので入り間違い注意。反対側の新宿方面ホームへ行くには一度地下1階を経由して回り込む

.jpg) B1Fコンコース。広い割に人通り少なめ。各方面出口、新宿線ののりば移動用。ここに都営新宿線のトイレあり

B1Fコンコース。広い割に人通り少なめ。各方面出口、新宿線ののりば移動用。ここに都営新宿線のトイレあり

.jpg) 本八幡方面改札、A1・A2出入口周辺。住吉二丁目交差点

本八幡方面改札、A1・A2出入口周辺。住吉二丁目交差点

.jpg) A1出入口。出入口の横にある青と白のしましまのやつは地下鉄があるという意味のサイン。当時の石原都知事は地下鉄を目立たせるためにただの看板ではなく、動いたりしたものが良いということで床屋のサインポールのようなものを作らせた。「くるくるシンボル」という公募で決まった名前がある

A1出入口。出入口の横にある青と白のしましまのやつは地下鉄があるという意味のサイン。当時の石原都知事は地下鉄を目立たせるためにただの看板ではなく、動いたりしたものが良いということで床屋のサインポールのようなものを作らせた。「くるくるシンボル」という公募で決まった名前がある

.jpg) A2出入口。くるくるシンボルのある出入口。設置可能で目につくような場所に設置され、現在未確認だが床屋のようにぐるぐる回ったり夜になると光ったりするらしい。人の目につき、目障りでないデザインとして爽やかな青と白になったと東京都交通局は回答している

A2出入口。くるくるシンボルのある出入口。設置可能で目につくような場所に設置され、現在未確認だが床屋のようにぐるぐる回ったり夜になると光ったりするらしい。人の目につき、目障りでないデザインとして爽やかな青と白になったと東京都交通局は回答している

.jpg) 新宿方面改札。半蔵門線の猿江方面改札と至近している

新宿方面改札。半蔵門線の猿江方面改札と至近している

.jpg) 新宿方面改札、A3・A4出入口周辺。新大橋通り、猿江恩賜公園

新宿方面改札、A3・A4出入口周辺。新大橋通り、猿江恩賜公園

.jpg) A3出入口

A3出入口

.jpg) A4出入口

A4出入口

.jpg) 駅の看板

駅の看板

東京メトロ半蔵門線

.jpg) 駅名標

駅名標

.jpg) 駅名標2

駅名標2

.jpg) ホームは2層構造で地下3階が渋谷方面、地下4階が押上方面。現在、ホームの片側は柵を設けた留置線として使われている。豊洲駅からの有楽町線分岐線の接続を想定した構造である

ホームは2層構造で地下3階が渋谷方面、地下4階が押上方面。現在、ホームの片側は柵を設けた留置線として使われている。豊洲駅からの有楽町線分岐線の接続を想定した構造である

.jpg) 2025年10月18日よりホームドアの使用が開始された

2025年10月18日よりホームドアの使用が開始された

.jpg) 留置線として使われている片側1線。案内板や路線図も設置されている

留置線として使われている片側1線。案内板や路線図も設置されている

.jpg) 留置線の行き止まり。錦糸町側から出入りする構造

留置線の行き止まり。錦糸町側から出入りする構造

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg) ホーム中程と清澄白河寄りにある猿江方面改札。着物や工芸品などに幅広く用いられている麻の葉紋様の照明。都営新宿線新宿方面改札が至近

ホーム中程と清澄白河寄りにある猿江方面改札。着物や工芸品などに幅広く用いられている麻の葉紋様の照明。都営新宿線新宿方面改札が至近

.jpg) B1出入口への通路。モザイクタイルで提灯、紋様を描く。無機質になりがちな地下鉄駅構内を彩る

B1出入口への通路。モザイクタイルで提灯、紋様を描く。無機質になりがちな地下鉄駅構内を彩る

.jpg) 同じくB1出入口への通路。招き猫などの銅像、松や竹を描いたタイル

同じくB1出入口への通路。招き猫などの銅像、松や竹を描いたタイル

.jpg) 猿江方面改札、B1出入口周辺。都道465号線「四ツ目通り」、猿江恩賜公園

猿江方面改札、B1出入口周辺。都道465号線「四ツ目通り」、猿江恩賜公園

.jpg) ホーム錦糸町寄りにある住吉方面改札。都営新宿線本八幡方面改札が至近。ここの改札内にトイレはない

ホーム錦糸町寄りにある住吉方面改札。都営新宿線本八幡方面改札が至近。ここの改札内にトイレはない

.jpg) B2出入口への通路。モザイクタイルで凧。凧揚げは江戸時代半ばから庶民の娯楽として盛んであった

B2出入口への通路。モザイクタイルで凧。凧揚げは江戸時代半ばから庶民の娯楽として盛んであった

.jpg) 同じくB2出入口への通路。モザイクタイルで手鞠(てまり)もしくは蹴鞠(けまり)

同じくB2出入口への通路。モザイクタイルで手鞠(てまり)もしくは蹴鞠(けまり)

.jpg) 住吉方面改札、B2出入口周辺。都道465号線「四ツ目通り」、猿江恩賜公園、B1出入口から離れた北側

住吉方面改札、B2出入口周辺。都道465号線「四ツ目通り」、猿江恩賜公園、B1出入口から離れた北側

.jpg) B2出入口。半蔵門線のラインカラー、パープルと新宿線のラインカラー、リーフが交差する事で乗り換え駅をアピール

B2出入口。半蔵門線のラインカラー、パープルと新宿線のラインカラー、リーフが交差する事で乗り換え駅をアピール

Spot

.jpg)

猿江恩賜公園

さるえおんしこうえん

住吉駅から約100m

元々は江戸幕府公認の猿江貯木場という材木を水に浮かべて保管しておくための場所だったが、大正13年になると敷地の一部が現在の東京都に払い下げられる形で猿江恩賜公園となる。残った敷地の一部は貯木場として使われ続けたが、地盤沈下などの影響で次第に使いにくくなったため昭和58年に江東区潮見へ移転する。移転した貯木場の跡地は猿江恩賜公園となり、公園は現在の形となる。

.jpg) ツバキ

ツバキ

.jpg) 上池

上池

.jpg) バラ「ガルテンツァーバー84」

バラ「ガルテンツァーバー84」

.jpg) リナリア

リナリア

.jpg) ジャーマン・アイリス「バイオレット・ハーモニー」

ジャーマン・アイリス「バイオレット・ハーモニー」

.jpg) ミニ木蔵。かつての貯木場の水面景観を再現し、水面にある環境を残す

ミニ木蔵。かつての貯木場の水面景観を再現し、水面にある環境を残す

.jpg) ハス

ハス

.jpg) 空想の軌跡2。「形」は何も示していない、意味する言葉も持たない

空想の軌跡2。「形」は何も示していない、意味する言葉も持たない

.jpg) collecting view in the well(コレクティング ビュウ イン ザ ウェル)。周囲の景色が、円形に切欠いた鏡面版を積層してできた空洞を通過し、内部へ浸透していく

collecting view in the well(コレクティング ビュウ イン ザ ウェル)。周囲の景色が、円形に切欠いた鏡面版を積層してできた空洞を通過し、内部へ浸透していく

.jpg) りんご りんご。ふくよかでシンプルな形。だれからも愛され、気持ちが豊かになる

りんご りんご。ふくよかでシンプルな形。だれからも愛され、気持ちが豊かになる

.jpg)

東京大空襲・戦災資料センター

とうきょうだいくうしゅう・

せんさいしりょうセンター

住吉駅から約1.5km

戦時中に東京が受けた空襲の惨状、犠牲者や生き残った人々の体験などを今に伝える博物館。1945年3月10日にアメリカ軍は住宅が密集し人口密度が高い東京の下町を空襲し、市街地を焼き払った。当館の立地は東京大空襲で大きな被害を受けた江東区北砂の場所にある。

.jpg) 世界の子どもの平和像。ヒビの入った卵は「今にも壊れそうな平和」「本当の平和の誕生」を意味し、ヒマワリは太陽に向かって明るい方向へ、真っすぐに未来を見つめ伸びていってほしいという願いがある

世界の子どもの平和像。ヒビの入った卵は「今にも壊れそうな平和」「本当の平和の誕生」を意味し、ヒマワリは太陽に向かって明るい方向へ、真っすぐに未来を見つめ伸びていってほしいという願いがある

.jpg) 被弾し傷ついたピアノ

被弾し傷ついたピアノ

.jpg) このピアノの左肩には、空襲で屋根を突き抜けた焼夷弾によりつけられた傷がある。弾は不発だったので焼けずに残った

このピアノの左肩には、空襲で屋根を突き抜けた焼夷弾によりつけられた傷がある。弾は不発だったので焼けずに残った

.jpg) ピアノがあった家で使われていた防空かぶとと、ピアノをかすめたM69焼夷弾

ピアノがあった家で使われていた防空かぶとと、ピアノをかすめたM69焼夷弾

.jpg) 防空7つ道具。防火用水・砂袋・莚(むしろ、簡素な敷物)・バケツ・火たたき・鳶口(とびぐち)・水びしゃく

防空7つ道具。防火用水・砂袋・莚(むしろ、簡素な敷物)・バケツ・火たたき・鳶口(とびぐち)・水びしゃく

.jpg) 灯火管制の部屋。空襲の目標にならないように窓に黒いカーテンをかけたり、電灯を黒い布で覆うなどして屋外に灯りがもれないようにすること。

灯火管制の部屋。空襲の目標にならないように窓に黒いカーテンをかけたり、電灯を黒い布で覆うなどして屋外に灯りがもれないようにすること。

.jpg) 防火弾。空襲の火災を消すための家庭用の簡単な消火器で、火元に投げて使用する

防火弾。空襲の火災を消すための家庭用の簡単な消火器で、火元に投げて使用する

.jpg) E46集束焼夷弾の模型。M69油脂焼夷弾を38本納めており、空中で尾翼部分にある信管が作動してバラバラになって落ちてくる

E46集束焼夷弾の模型。M69油脂焼夷弾を38本納めており、空中で尾翼部分にある信管が作動してバラバラになって落ちてくる

.jpg) M69油脂焼夷弾 AN-M69。落下時に尾の部分についたストリーマーと呼ばれる4本のリボンで空中姿勢を安定させる

M69油脂焼夷弾 AN-M69。落下時に尾の部分についたストリーマーと呼ばれる4本のリボンで空中姿勢を安定させる

.jpg) M18集束焼夷弾の弾頭バラスト。集束焼夷弾が前から落ちていくようにするための重り

M18集束焼夷弾の弾頭バラスト。集束焼夷弾が前から落ちていくようにするための重り

.jpg) 歪んだガラス瓶

歪んだガラス瓶

.jpg) 溶けて固まった硬貨

溶けて固まった硬貨

.jpg) 溶けた瓦と中国皿。瓦が溶けるのは800℃〜1200℃と言われており、焼夷弾による火災でそれだけの高熱になったことがわかる

溶けた瓦と中国皿。瓦が溶けるのは800℃〜1200℃と言われており、焼夷弾による火災でそれだけの高熱になったことがわかる

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅