.jpg)

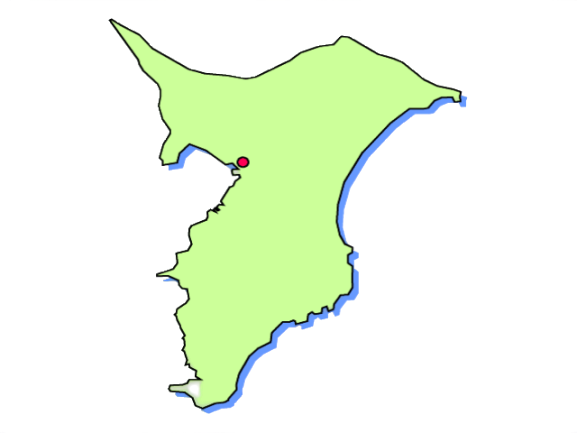

海士有木

あまありき

AMAARIKI

京成線のちはら台駅からの延伸計画

小湊鉄道

小湊鉄道線(五井起点)5.4km

開業日 1925年(大正14年)3月7日

読み方の難しい難読駅。駅舎側1番線は上り(五井方面)ホーム、構内踏切を渡った先が2番線下り(上総中野方面)ホーム。駅舎は国の登録有形文化財に登録されている。

京成電鉄の京成千原線「ちはら台駅」から当駅まで延伸する計画があるが構想に留まる。2019年に工事施行認可の申請期限延長が申請されており申請期限は2029年10月14日までとなっている。両路線の利用客は伸び悩むことから実現は難しいと思われる。

駅周辺

住宅地と農地が混在する場所。近くにある山倉ダムには世界最大の水上メガソーラー発電所がある。

Gallery

.jpg) 駅名標。ひらがな主体なので難読駅名でも安心

駅名標。ひらがな主体なので難読駅名でも安心

.jpg) 縦型駅名標

縦型駅名標

.jpg) 縦型駅名標

縦型駅名標

.jpg) ホーム。「五井」〜「上総牛久」間に多い2面2線相対式

ホーム。「五井」〜「上総牛久」間に多い2面2線相対式

.jpg) れっしゃがきます とまれみよ

れっしゃがきます とまれみよ

乗り場案内

乗り場案内

.jpg) 駅舎の中、無人駅。券売機あり。上総牛久以北でよく見られる駅舎

駅舎の中、無人駅。券売機あり。上総牛久以北でよく見られる駅舎

.jpg) いちはらアート×ミックスの作品のひとつ「7つの月を探す旅 第三の駅《宇宙の立方体 あるいは道に迷った乗客のための灯台》」。黒い立方体が宙に吊るされている

いちはらアート×ミックスの作品のひとつ「7つの月を探す旅 第三の駅《宇宙の立方体 あるいは道に迷った乗客のための灯台》」。黒い立方体が宙に吊るされている

.jpg) 行灯式発車標。上総山田駅もそうなのだが、なぜが上総三又駅ではない

行灯式発車標。上総山田駅もそうなのだが、なぜが上総三又駅ではない

.jpg) 駅舎の中に写真が飾ってある。あじさい、ひまわり、菜の花、桜など四季折々の沿線風景

駅舎の中に写真が飾ってある。あじさい、ひまわり、菜の花、桜など四季折々の沿線風景

.jpg) 駅舎内の建築当初そのままのベンチ。そのほか剥がれた壁、張り紙などがいい雰囲気

駅舎内の建築当初そのままのベンチ。そのほか剥がれた壁、張り紙などがいい雰囲気

.jpg) 天井部分を眺める。穴が開いているが雨漏りしないのだろうか?

天井部分を眺める。穴が開いているが雨漏りしないのだろうか?

.jpg) 住宅が点在する駅前。周辺にローソンやファミリーマートあり。山倉ダムまで徒歩約20分、そこには千葉こどもの国キッズダムが立地

住宅が点在する駅前。周辺にローソンやファミリーマートあり。山倉ダムまで徒歩約20分、そこには千葉こどもの国キッズダムが立地

.jpg) よごさぬように美しく。駅は公共の場所。汚したりするのはもってのほか

よごさぬように美しく。駅は公共の場所。汚したりするのはもってのほか

.jpg) 沿線ご案内。やはり上総牛久以南の閑散地帯に名所などが多い

沿線ご案内。やはり上総牛久以南の閑散地帯に名所などが多い

.jpg) 駅の看板。上総牛久以北汎用型とでも呼ぼうか

駅の看板。上総牛久以北汎用型とでも呼ぼうか

.jpg) 汲み取り式のトイレ。雰囲気ばっちりなのだが、使う気は起きない

汲み取り式のトイレ。雰囲気ばっちりなのだが、使う気は起きない

.jpg) 千葉こどもの国案内図。当駅から千葉こどもの国までの徒歩ルート。徒歩25分ぐらい?

千葉こどもの国案内図。当駅から千葉こどもの国までの徒歩ルート。徒歩25分ぐらい?

.jpg) 房総ふれあいのみち 海土有木駅。こどもの国、上総国分寺経由の歴史にふれるみち。養老川沿いを上流に向かって歩く風を感じる田園のみち

房総ふれあいのみち 海土有木駅。こどもの国、上総国分寺経由の歴史にふれるみち。養老川沿いを上流に向かって歩く風を感じる田園のみち

.jpg) 国登録有形文化財 海土有木駅本屋。開業当初からの駅舎の一つ。建築は大正14年頃。待合室の出札口や手荷物扱口カウンター、東側壁際のベンチは当初からのもの

国登録有形文化財 海土有木駅本屋。開業当初からの駅舎の一つ。建築は大正14年頃。待合室の出札口や手荷物扱口カウンター、東側壁際のベンチは当初からのもの

.jpg) 駅舎横を眺める。いい・・・実にいい

駅舎横を眺める。いい・・・実にいい

.jpg) 出入口を眺める。朽ちかけていてひなびた佇まい。よく現在まで残っているものだ

出入口を眺める。朽ちかけていてひなびた佇まい。よく現在まで残っているものだ

Spot

.jpg)

山倉ダム

やまくらダム

海士有木駅から約1km

市原市の五井地区に工業用水を送水することを目的として建設されたアースダム。湖畔には遊歩道と「千葉こどもの国キッズダム」がある。ダム湖の水面に「千葉・山倉水上メガソーラー発電所」があり約5万枚のソーラーパネルが浮かぶ。これは日本最大規模の水上ソーラー発電所であり5000世帯分近い電力を供給できる。2019年9月の台風15号で被害を受け、約77%のパネルが破損するという事故があった。

.jpg) ソーラーパネルは湖の風景とうまく溶け込んでおり、遠くから見るとわかりにくい

ソーラーパネルは湖の風景とうまく溶け込んでおり、遠くから見るとわかりにくい

.jpg) 西側にある洪水吐

西側にある洪水吐

.jpg) 湖畔の遊歩道は総距離約4km

湖畔の遊歩道は総距離約4km

.jpg) 山倉ダム東側にある千葉こどもの国キッズダム

山倉ダム東側にある千葉こどもの国キッズダム

.jpg)

市原歴史博物館

いちはられきしはくぶつかん

海士有木駅から約3km

市原市の歴史遺産などについて展示・紹介を行う博物館。愛称は「I Museum Center」。市原市全域をフィールドミュージアム(屋根のない博物館)に見立てたプロジェクトの中心施設を担っている。歴史博物館と歴史体験館の2つの施設で構成。

.jpg) 常設・企画展示室

常設・企画展示室

.jpg) 西広貝塚の剥ぎ取り貝層断面。南北50m、最大層2mに及ぶ貝層が斜面部を覆いつくしていた

西広貝塚の剥ぎ取り貝層断面。南北50m、最大層2mに及ぶ貝層が斜面部を覆いつくしていた

.jpg) 鋭い牙と突進力、多くの子供を産み成長とともに縞模様を消すイノシシは生命力・繁栄・再生の象徴として縄文人にとって特別な存在であった

鋭い牙と突進力、多くの子供を産み成長とともに縞模様を消すイノシシは生命力・繁栄・再生の象徴として縄文人にとって特別な存在であった

.jpg) 土偶。日々の営みの中から様々な信仰と祭りの道具が生まれ、集落の広場や大型の建物で祭りが行われた。祭りの最後には割られたり壊されたりして埋められることでその役割を終える

土偶。日々の営みの中から様々な信仰と祭りの道具が生まれ、集落の広場や大型の建物で祭りが行われた。祭りの最後には割られたり壊されたりして埋められることでその役割を終える

.jpg) 西広貝塚では貝類はイボキサゴとハマグリ、魚類はイワシとアジ、哺乳類はシカとイノシシ、鳥類はカモとキジが多く利用された

西広貝塚では貝類はイボキサゴとハマグリ、魚類はイワシとアジ、哺乳類はシカとイノシシ、鳥類はカモとキジが多く利用された

.jpg) 貝殻に穴をあけた貝装身具。西広貝塚からは3200点もの貝装身具が出土し、西広貝塚の縄文人は南房総の海に打ちあがった貝殻を手に入れ加工して村の特産品とした

貝殻に穴をあけた貝装身具。西広貝塚からは3200点もの貝装身具が出土し、西広貝塚の縄文人は南房総の海に打ちあがった貝殻を手に入れ加工して村の特産品とした

.jpg) 有鉤銅釧(ゆうこうどうくしろ)。養老川中域の北旭台遺跡出土。突起はゴホウラという貝から作られた貝貝輪がモチーフ。全国で34遺跡しか出土していない希少なもの

有鉤銅釧(ゆうこうどうくしろ)。養老川中域の北旭台遺跡出土。突起はゴホウラという貝から作られた貝貝輪がモチーフ。全国で34遺跡しか出土していない希少なもの

.jpg) 古墳に置くために作られた埴輪。各地域の最大規模の古墳には被葬者の生前の様子を表す埴輪が見られる

古墳に置くために作られた埴輪。各地域の最大規模の古墳には被葬者の生前の様子を表す埴輪が見られる

.jpg) 上総国分寺瓦葺き復元。2つの瓦を交互に重ねた本瓦葺きでかなりの重さがあり、巨大な礎石で支えていた

上総国分寺瓦葺き復元。2つの瓦を交互に重ねた本瓦葺きでかなりの重さがあり、巨大な礎石で支えていた

.jpg) 灰釉花文浄瓶(かいゆうかもんじょうへい)。花・雲・草文を印刻。国分僧寺の仏前に備えられていたと考えられている

灰釉花文浄瓶(かいゆうかもんじょうへい)。花・雲・草文を印刻。国分僧寺の仏前に備えられていたと考えられている

.jpg) 灰釉蔵骨器(かいゆうぞうこつき)。市原市国分寺台の御林跡遺跡より出土。火葬した骨を納めるための蔵骨器。当時高級品だった灰釉陶器を蔵骨器として使っていることから上総の国で身分の高い人物が葬られていたと推測される

灰釉蔵骨器(かいゆうぞうこつき)。市原市国分寺台の御林跡遺跡より出土。火葬した骨を納めるための蔵骨器。当時高級品だった灰釉陶器を蔵骨器として使っていることから上総の国で身分の高い人物が葬られていたと推測される

.jpg) 江戸時代後期の養老川の舟運の様子。秋に年貢米や薪を川舟に積んで下流に向かっている場面を想定

江戸時代後期の養老川の舟運の様子。秋に年貢米や薪を川舟に積んで下流に向かっている場面を想定

.jpg) 小湊鉄道の合図灯。海土有木の踏切付近で列車が通過する際に通行者を遮断し、踏切等に異変が見られたとき乗務員に合図を送ったもの

小湊鉄道の合図灯。海土有木の踏切付近で列車が通過する際に通行者を遮断し、踏切等に異変が見られたとき乗務員に合図を送ったもの

.jpg) 姉ヶ崎の海のパンフレット。千葉・東京方面からの房総西線(現内房線)からの乗客を見込んで姉崎海岸の潮干狩り場や料亭などを紹介

姉ヶ崎の海のパンフレット。千葉・東京方面からの房総西線(現内房線)からの乗客を見込んで姉崎海岸の潮干狩り場や料亭などを紹介

.jpg) 民俗展示室

民俗展示室

.jpg) 上総掘り。君津地域から明治中頃に伝わった技術。水の乏しい農地の灌漑や飲み水確保などに大きく貢献した。臨海部では真水の利用や砂地での掘削技術の改良により考案された「足踏み式」で、これまでの3倍近く掘削速度が早まった

上総掘り。君津地域から明治中頃に伝わった技術。水の乏しい農地の灌漑や飲み水確保などに大きく貢献した。臨海部では真水の利用や砂地での掘削技術の改良により考案された「足踏み式」で、これまでの3倍近く掘削速度が早まった

.jpg) 五大力船の舵。五大力船とは江戸時代から昭和初期まで木更津や市原沿岸の東京湾で船行した貨客船。船の大きさは長さ14.5m、幅3.55m、高さ14.5m

五大力船の舵。五大力船とは江戸時代から昭和初期まで木更津や市原沿岸の東京湾で船行した貨客船。船の大きさは長さ14.5m、幅3.55m、高さ14.5m

.jpg) 房州鎌(左)と久留里鎌(右)。房州鎌は薄刃で酪農が盛んな地域で使われ、久留里は厚刃で開墾地や山がちな地域で使われた

房州鎌(左)と久留里鎌(右)。房州鎌は薄刃で酪農が盛んな地域で使われ、久留里は厚刃で開墾地や山がちな地域で使われた

.jpg) 歴史体験館

歴史体験館

.jpg) 歴史体験館内部

歴史体験館内部

.jpg) 大正〜昭和初期頃の納屋風の建物。木の柱や土の壁、瓦屋根。カマドや農具などを収納

大正〜昭和初期頃の納屋風の建物。木の柱や土の壁、瓦屋根。カマドや農具などを収納

.jpg) 市原の木挽(こび)き職人は山で木を倒し、皮をむいて丸太や板、角材を生成。生成した木材は養老川を利用し、イカダに組んで五井川岸や出津に運んだ

市原の木挽(こび)き職人は山で木を倒し、皮をむいて丸太や板、角材を生成。生成した木材は養老川を利用し、イカダに組んで五井川岸や出津に運んだ

.jpg) 古墳の代表、前方後円墳。土を盛って造られたお墓で勾玉や剣などの宝物も一緒に入れられた

古墳の代表、前方後円墳。土を盛って造られたお墓で勾玉や剣などの宝物も一緒に入れられた

.jpg) 市原市役所近くの加茂遺跡から見つかった古墳時代の建物跡を復元

市原市役所近くの加茂遺跡から見つかった古墳時代の建物跡を復元

.jpg) 建物内

建物内

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅