.jpg)

千葉中央

ちばちゅうおう

Chiba Chuo

当駅からちはら台方面は千原線、新京成線は折り返し

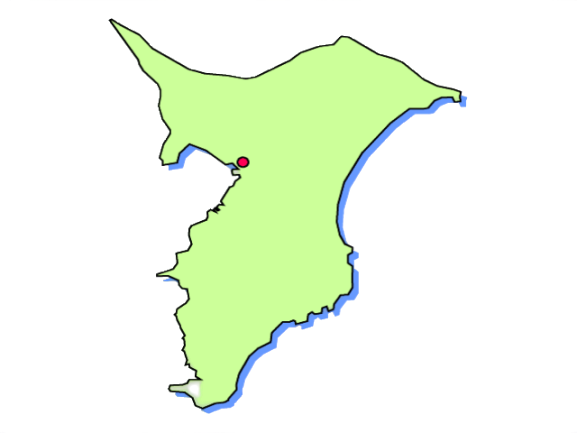

千葉県千葉市

京成電鉄(2021年)約8,170人

Train line

京成千葉線・京成千原線

上り

京成津田沼・

京成上野方面

下り

ちはら台方面

上り

松戸線直通

普通

京成電鉄

千葉線(京成津田沼起点)12.9km

千原線(千葉中央起点)0km

開業日 1921年(大正10年)7月17日

千葉線の終着駅にして千原線の起点駅。松戸線からの直通電車は全て当駅で折り返しとなるため千原線の運行本数は少なめ。千葉線と千原線の運転は一体化されていて別路線という感じはあまりしない。

千葉寺寄りに折り返し用の両渡り線と引き上げ線を持ち、当駅に到着した松戸線直通電車がこれらを用いて回送され当駅で折り返していく。

当駅より千原線は全線単線。複線化を見据えた用地やホームなどを千原線内の各駅で見る事ができる。当駅では引き上げ線の先が複線化用地。

2021年10月29日に地上8階建ての京成千葉中央ビルが西口に開業した。JR千葉駅エリアに移ってしまったにぎわいの中心を千葉中央エリアに取り戻したいという想いが込められている。

駅周辺

東口は千葉市の中心市街地、西口は住宅街と京成線を境にだいぶ形相が異なる。

当駅東口から千葉都市モノレール「葭川公園駅」まで約350m。近いため歩いていく事ができる。

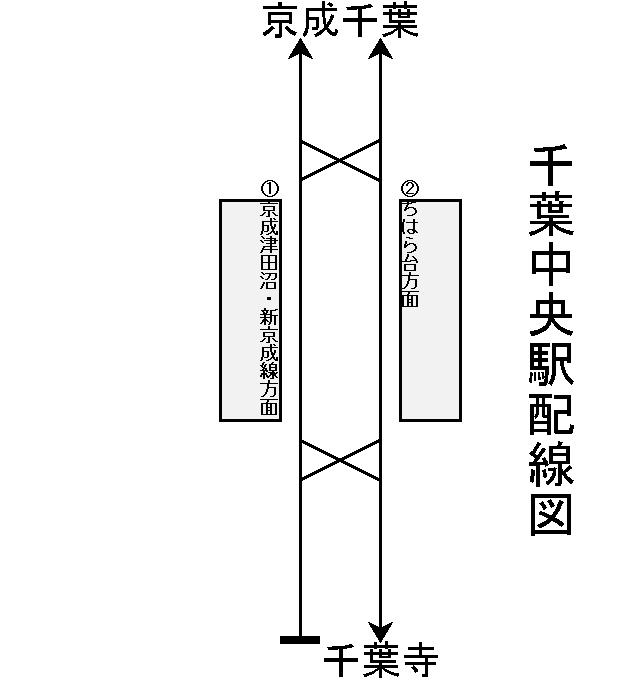

Tracks map

千葉線・千原線

2面2線ホーム当駅から千原線側は単線であり引き上げ線を1線備える。この引き上げ線は主に新京成線の折り返しに使われる。千原線は複線化可能な用地が確保されており、引き上げ線を本線として延伸し複線にすることが可能。しかし千原線は高運賃なため利用客が低迷しており、複線化は夢の話。

出典「配線略図.net」https://www.haisenryakuzu.net/

Time table

※雰囲気を楽しんでもらうために作成したものです。実際の移動に使用しないでください。.jpg)

Stamp

.jpg)

| 設置場所 | 改札窓口 |

|---|

ポートタワー、千葉港(ちばこう)、千葉市立郷土博物館。ポートタワーは千葉港のシンボルである高さ125mの展望塔、千葉港は東京湾奥部にあり、北は市川市、南は袖ケ浦市まで続く総延長約133kmの日本を代表する国際港。この2つは京葉線「千葉みなと駅」が近い。千葉市立郷土博物館は復元した亥鼻城を博物館として展示を行っている。「本千葉駅」かモノレール「県庁前駅」から徒歩約10分。

.jpg)

| 設置場所 | 改札窓口 |

|---|

京成ホテルミラマーレ。千葉中央駅直結のホテル。ミラマーレとはイタリア語でミラ(眺める)とマーレ(海)の意味を組み合わせた造語。その名前の通り高層階からは東京湾が一望できる。

.jpg)

| 設置場所 | 改札外 |

|---|

京成ローザ10、京成ホテルミラマーレ。京成ローザ10とは当駅直結の商業施設「Mio(ミーオ)」内にある映画館。京成電鉄の完全子会社イウォレ京成による運営。イーストとウエストの2か所あり、計10スクリーン。1958年開館の歴史ある映画館。「ローザ」とはイタリア語でバラを意味し、京成グループがバラに対するこだわりがある事から名称に採用したとのこと。

Gallery

.jpg) 駅名標。当駅が千葉線の終点、千原線の起点となっているが駅名標に特別な表記は見られない

駅名標。当駅が千葉線の終点、千原線の起点となっているが駅名標に特別な表記は見られない

.jpg) 隣の千葉が「京成千葉」になった駅名標

隣の千葉が「京成千葉」になった駅名標

.jpg) 縦型駅名標。当駅は千葉市中心街に位置する

縦型駅名標。当駅は千葉市中心街に位置する

.jpg) ホーム。当駅から千原線は単線に。新京成線は当駅までの乗り入れで、到着した電車は引き上げ線に入って折り返す

ホーム。当駅から千原線は単線に。新京成線は当駅までの乗り入れで、到着した電車は引き上げ線に入って折り返す

.jpg) のりば案内。1本で行けない成田空港の表記あり。ここから成田空港までは京成千葉駅でJR千葉駅の成田線に乗り換えた方が早い

のりば案内。1本で行けない成田空港の表記あり。ここから成田空港までは京成千葉駅でJR千葉駅の成田線に乗り換えた方が早い

.jpg) かなりの人数が座れそうなベンチ。現状オーバースペック気味

かなりの人数が座れそうなベンチ。現状オーバースペック気味

.jpg) 2021年7月17日「船橋(現京成船橋)」〜「千葉(現千葉中央)」間開業100周年。記念施策として3000形1編成にヘッドマーク、記念乗車券、記念横断幕など。スカイライナー(AE形)が団体臨時列車として千葉中央駅まで乗り入れた

2021年7月17日「船橋(現京成船橋)」〜「千葉(現千葉中央)」間開業100周年。記念施策として3000形1編成にヘッドマーク、記念乗車券、記念横断幕など。スカイライナー(AE形)が団体臨時列車として千葉中央駅まで乗り入れた

.jpg) ワンマン運転用停止位置目印。運転士目線で貼られているのでホームからだと逆に見える。2022年11月26日のダイヤ改正より千原線は日中にワンマン運転を開始した。千葉線と千原線を直通する電車はツーマンとワンマンを千葉中央駅で切り替える

ワンマン運転用停止位置目印。運転士目線で貼られているのでホームからだと逆に見える。2022年11月26日のダイヤ改正より千原線は日中にワンマン運転を開始した。千葉線と千原線を直通する電車はツーマンとワンマンを千葉中央駅で切り替える

.jpg) 下記の京成津田沼行きは4両編成での運転です。これより先には停車しません。2018年12月のダイヤ改正より千葉線と千原線は全て6両編成になったが、2022年11月のダイヤ改正で4年ぶりに4両編成が復活した

下記の京成津田沼行きは4両編成での運転です。これより先には停車しません。2018年12月のダイヤ改正より千葉線と千原線は全て6両編成になったが、2022年11月のダイヤ改正で4年ぶりに4両編成が復活した

.jpg) 付近を走るJR線。JR外房線(内房線)「千葉」〜「本千葉」間

付近を走るJR線。JR外房線(内房線)「千葉」〜「本千葉」間

.jpg) 改札内

改札内

.jpg) 改札内・クリスマス

改札内・クリスマス

.jpg) 改札

改札

.jpg) リニューアル前の改札

リニューアル前の改札

.jpg) 各方面案内。千葉中央駅、千葉駅、京成千葉駅は副薄の高架下商業施設で繋がっている

各方面案内。千葉中央駅、千葉駅、京成千葉駅は副薄の高架下商業施設で繋がっている

.jpg) 駅ナカとしてショッピングセンターMio(ミーオ)、京成ホテルミラマーレ、映画館の京成ローザ10がある。当駅と千葉駅及び京成千葉駅までの間はMio、千葉C-one(シーワン)、ペリエ千葉ストリート1で繋がっている

駅ナカとしてショッピングセンターMio(ミーオ)、京成ホテルミラマーレ、映画館の京成ローザ10がある。当駅と千葉駅及び京成千葉駅までの間はMio、千葉C-one(シーワン)、ペリエ千葉ストリート1で繋がっている

.jpg) 繁華街の広がる東口。美術館通りときぼーる通り。千葉市美術館まで徒歩約10分、千葉市科学館まで徒歩約7分。千葉都市モノレール「葭川公園駅」まで徒歩約5分

繁華街の広がる東口。美術館通りときぼーる通り。千葉市美術館まで徒歩約10分、千葉市科学館まで徒歩約7分。千葉都市モノレール「葭川公園駅」まで徒歩約5分

.jpg) 東口から駅ビルの京成ホテルミラマーレを見上げる。16階建てで9〜15階が客室

東口から駅ビルの京成ホテルミラマーレを見上げる。16階建てで9〜15階が客室

.jpg) 東口出入口

東口出入口

.jpg) 西口。東口とは裏腹に住宅街の形相強め

西口。東口とは裏腹に住宅街の形相強め

.jpg) 駅の看板

駅の看板

Spot

.jpg)

千葉市科学館

ちばしかがくかん

千葉中央駅から350m

葭川公園駅から300m

官民複合ビル「Qiball(きぼーる)」の7階〜10階にに入る科学館。7階がエントランスとプラネタリウム、8階が視覚・音・光・数の科学に関するワンダータウン、9階が暮らしを支える産業技術と科学技術に関するテクノタウン、10階が地球・自然・宇宙に関する展示があるジオタウンとなっている。

.jpg) きぼーるの出入口

きぼーるの出入口

.jpg) きぼーるのエントランスとなる「アトリウム」。千葉市科学館はここからエレベーターに乗って7階に上がる

きぼーるのエントランスとなる「アトリウム」。千葉市科学館はここからエレベーターに乗って7階に上がる

.jpg) 音は空気を振動させて伝わる。空気をなくして真空にするとベルの音が聞こえなくなる

音は空気を振動させて伝わる。空気をなくして真空にするとベルの音が聞こえなくなる

.jpg) プリズムを動かして光を曲げたり広げたり自由にあやつる

プリズムを動かして光を曲げたり広げたり自由にあやつる

.jpg) 2進数を指で数えるという方法を使うと両手で1023まで数えられるとのこと

2進数を指で数えるという方法を使うと両手で1023まで数えられるとのこと

.jpg) 内部構造が透けて見えるスケルトンカー。ハンドルなどを動かして車の動きの構造を知る

内部構造が透けて見えるスケルトンカー。ハンドルなどを動かして車の動きの構造を知る

.jpg) 車が旋回する時、内側と外側の車輪の回転数を変えないとうまく曲がれない。そのための装置をディファレンシャルギアという

車が旋回する時、内側と外側の車輪の回転数を変えないとうまく曲がれない。そのための装置をディファレンシャルギアという

.jpg) ドライヤーやストーブが熱を発するのは電子という小さな粒が運動し、ニクロム線の金属原子とぶつかり金属原子が激しく振動することによって生まれるニクロム線の熱「ジュール熱」を利用している

ドライヤーやストーブが熱を発するのは電子という小さな粒が運動し、ニクロム線の金属原子とぶつかり金属原子が激しく振動することによって生まれるニクロム線の熱「ジュール熱」を利用している

.jpg) 冷蔵庫でものが冷える仕組み。電気でコンプレッサーを動かし気体を押し縮め、発生した熱を外に逃がし気体を液体に変える。この液体の体積を急に大きくすることによって再び気体に変え、その時にまわりの熱を奪う

冷蔵庫でものが冷える仕組み。電気でコンプレッサーを動かし気体を押し縮め、発生した熱を外に逃がし気体を液体に変える。この液体の体積を急に大きくすることによって再び気体に変え、その時にまわりの熱を奪う

.jpg) H-Iロケット(3段式ロケット)に搭載された液体炭素・液体水素エンジン

H-Iロケット(3段式ロケット)に搭載された液体炭素・液体水素エンジン

.jpg) 地球環境時計。地球環境の悪化に対して人類が抱く危機意識の程度を時計で表す。12時になると危険

地球環境時計。地球環境の悪化に対して人類が抱く危機意識の程度を時計で表す。12時になると危険

.jpg)

千葉市美術館

ちばしびじゅつかん

千葉中央駅から650m

葭川公園駅から450m

1927年に建てられた「旧川崎銀行千葉支店」の建物を活用した美術館。11階建てとなっており美術館としては珍しいビル型の建築。ネオ・ルネッサンス様式の歴史的建造物であり、旧川崎銀行千葉支店を覆うように新ビルが覆いかぶさる形で保存・再生されている。

.jpg) 夏蜜柑(なつみかん)に苺

夏蜜柑(なつみかん)に苺

.jpg) 渡頭(ととう)の夕暮

渡頭(ととう)の夕暮

.jpg) 夕やけの富士

夕やけの富士

.jpg) 詩と版画社 第1回版画展覧会ポスター

詩と版画社 第1回版画展覧会ポスター

lunch

.jpg) 日高屋 千葉中央東口店(チャーハン・イカ揚げ)

日高屋 千葉中央東口店(チャーハン・イカ揚げ)

←NEXT→

Column

千葉急行電鉄

京成千原線は「千葉中央」〜「ちはら台」間の6駅、約11kmのベッドタウン路線だ。終日千葉線と直通運転することで「京成津田沼」〜「ちはら台」を結ぶ、一部千葉線の先にある本線に直通し京成上野駅まで行く列車もある。

.jpg)

ただ利用客が少なく、運行本数は日中毎時3本、運賃も初乗り190円と高く便利な路線とは言い難い。なぜこうなっているのだろう。

千原線の歴史を辿ってみよう。千原線は元から京成のものではなく、千葉急行電鉄という第三セクター会社の千葉急行線という路線だった。

そして千葉急行線は主に市原市に路線を保有する小湊鉄道が敷設できなかった「海士有木(あまありき)」〜「本千葉」間の新線を引き継いだものである。

小湊鉄道は「五井」〜「上総中野」間を結ぶ小湊鉄道線を有する。五井駅では内房線に接続している。

.jpg)

五井駅に近い区間は千葉市中心部や東京都心にそれなりに近かったため、これらに通勤通学する利用客が見られた。当時小湊鉄道線沿線ではニュータウンの造成が続いており、より高い需要が見込まれたため海士有木駅から分岐する新線で本千葉駅を結ぶルートが検討されていた。

1957年に免許は下りたものの当時の小湊鉄道に新線を敷設する資金がなかったため、計画が停滞していた。1970年代に入ると当路線の免許区間にあたる千葉市南東部と市原市北部にニュータウンの造成が計画され、これらのニュータウンのアクセス路線としての利用が見込まれることになる。

これに伴い新線を建設・運営する第三セクター会社の千葉急行電鉄が1973年に設立された。京成電鉄を筆頭に千葉県・千葉市・市原市などが出費し、軌道や電化は京成線のものに揃えられ、起点は京成千葉駅(現千葉中央駅)に変更し、京成千葉線に乗り入れる形で新線の建設が始まったのだった。

.jpg)

1992年に大森台駅まで開業し、1995年にちはら台駅まで開業した。建設費の高騰と工事の遅れによる経営悪化やニュータウンの入居者低迷、用地取得が上手くいかなかったためやっとの思いでの開業だった。千葉急行線は資金や輸送力の都合で単線となり、高い運賃を設定した。

2000年4月を目標に複線化とちはら台より先の海士有木方面への延伸が検討されていたが沿線人口が伸び悩んだこと、高額な運賃のせいで利用客が少なく千葉急行電鉄は1998年で破綻することになる。1992年に設立してわずか6年で幕を閉じることになってしまった。

.jpg)

千葉急行電鉄の破綻から約6年後の1998年。千葉急行線は筆頭株主である京成電鉄が経営を引き継ぐことになり、京成千原線になった。未開業区間である「ちはら台」〜「海士有木」間の敷設、複線化の計画も京成電鉄が引き継ぐことになったが、やはり京成電鉄も需要が見込めないと判断したため計画は凍結状態に陥っている。

良くも悪くも千葉急行線の性質を引き継ぎ千原線となった今も本数少なめ、高額運賃、住宅街しかなく特に見どころもないどこかパッとしない路線に落ち着いている。

.jpg)

この線路はもう、延びることはないのだろう・・・・・。

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅