.jpg)

流山

ながれやま

Nagareyama

古くからの流山市の中心地

千葉県流山市

流鉄(2020年)約1,050人

Train line

流鉄流山線

上り

馬橋方面

流鉄

流山線(馬橋起点)5.7km

開業日 1916年(大正5年)3月14日

流鉄流山線の終着駅。駅構内に検車区に構えるほか流鉄本社の最寄り駅となっている。

当駅から野田醤油株式会社流山工場(現キッコーマン流山工場)に向かって貨物引込線「万上線」が延び、アルコールの原料のサツマイモや石炭の移入、酒類の出荷が行われていたが、トラック輸送増加により利用が減少したため1969年に廃線。廃線跡はそっくりそのまま駅すぐ南の道路のカーブとして残っている。

駅周辺

流山おおたかの森駅周辺が新市街地なら当駅周辺は古くからの市街地。流山市役所はこの場所に構えている。古民家が多い歴史的な町並みが広がっており、首都圏でありながらどこかノスタルジックな雰囲気が漂う。

つくばエクスプレス「流山セントラルパーク駅」まで東方向に約1.5km。普通列車しか止まらないものの東京都心直結というのはやはり魅力的で当駅の利用客がそちらに流れている。

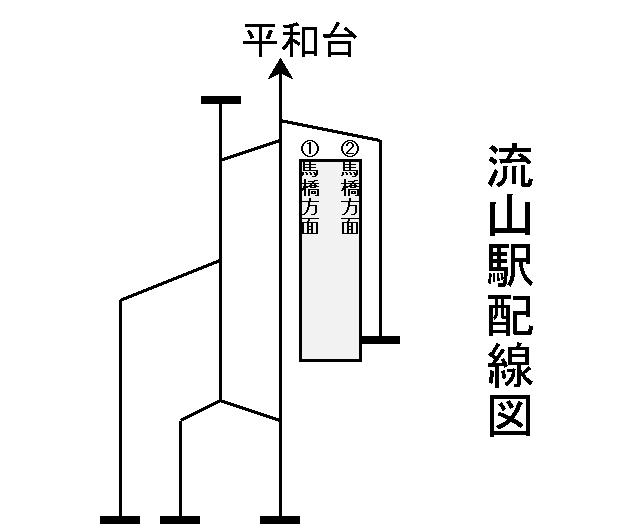

Tracks map

流鉄流山線

1面2線ホーム。1番線側に車両基地があり、2番線は行き止まり。2番線は朝のラッシュ時にしか使われず、それ以外の時間帯は全て1番線に発着する。流山線は基本的に2編成が小金城趾駅で上下線の列車交換を行うため、わざわざ車両基地に繋がらない当駅の2番線に発着する必要がない。

出典「配線略図.net」https://www.haisenryakuzu.net/

Stamp

.jpg)

| 設置場所 | 改札外 |

|---|

水と緑と歴史。スタンプに描かれた近藤勇陣屋跡は当駅から徒歩約4分。新選組局長「近藤勇」が部隊を再編成するため最後に陣営を敷いた場所。後に新政府軍に包囲されてしまうが、近藤勇は流山が戦いの場になることを嫌い、ここで自首したと伝えられる。本陣の建物は現存しない。

Gallery

.jpg) 駅名標

駅名標

.jpg) 駅名標2。隣の駅と矢印の主張が強い

駅名標2。隣の駅と矢印の主張が強い

.jpg) 縦型駅名標。つくばエクスプレス開業から利用客の減少速度が加速し、1日の乗車人員が1000人を割りそう

縦型駅名標。つくばエクスプレス開業から利用客の減少速度が加速し、1日の乗車人員が1000人を割りそう

.jpg) 縦型駅名標2。流鉄のキャラクター「流之進(りゅうのしん)」入り

縦型駅名標2。流鉄のキャラクター「流之進(りゅうのしん)」入り

.jpg) ホーム。基本的に1番線に発着し、2番線は朝のラッシュ専用。利用客は流鉄で並程度だが、比較的近いTX「流山セントラルパーク駅」に利用客を奪われている

ホーム。基本的に1番線に発着し、2番線は朝のラッシュ専用。利用客は流鉄で並程度だが、比較的近いTX「流山セントラルパーク駅」に利用客を奪われている

.jpg) 駅事務室後ろにあった「あかぎ」のヘッドマーク。流鉄のあかぎ号は211系電車が導入されることに伴いまもなく検査期限を迎えるという。これが理由で2025年9月14日をもって営業運転を終了することになった

駅事務室後ろにあった「あかぎ」のヘッドマーク。流鉄のあかぎ号は211系電車が導入されることに伴いまもなく検査期限を迎えるという。これが理由で2025年9月14日をもって営業運転を終了することになった

.jpg) 2025年9月14日(日)、あかぎ号が廃車を前に「さようなら記念運転」を実施。流山始発9時〜流山着14時51分までの9往復。多くの鉄道ファンで流山駅が賑わっていた

2025年9月14日(日)、あかぎ号が廃車を前に「さようなら記念運転」を実施。流山始発9時〜流山着14時51分までの9往復。多くの鉄道ファンで流山駅が賑わっていた

.jpg) さようなら記念運転当日、2番線に止まっていたさくら号は冷房の効いた待合スペースとして開放されていた。まだ暑さもある時期だったので助かる

さようなら記念運転当日、2番線に止まっていたさくら号は冷房の効いた待合スペースとして開放されていた。まだ暑さもある時期だったので助かる

番線表示

番線表示

.jpg) 1番線側に車両基地

1番線側に車両基地

.jpg) 平日時刻表。古そうだが2023年5月現在訪問時、平日・土休日もこの時刻表は正しかった。2024年5月現在は平日7時台の5本運行が4本に減少するなど、減便傾向

平日時刻表。古そうだが2023年5月現在訪問時、平日・土休日もこの時刻表は正しかった。2024年5月現在は平日7時台の5本運行が4本に減少するなど、減便傾向

.jpg) 土休日時刻表。2023年5月現在。ローカル線だが東京都心部に近いため、それなりの本数がある

土休日時刻表。2023年5月現在。ローカル線だが東京都心部に近いため、それなりの本数がある

.jpg) 2024年3月16日改定の時刻表。フォントが変わっていたり、左上の流鉄のキャラクター流之進

2024年3月16日改定の時刻表。フォントが変わっていたり、左上の流鉄のキャラクター流之進

.jpg) 流鉄仕様の自動販売機。5000形、橙色の「流星」。流星は2021年1月21日から塗装が変わっており、これは塗装変更前のカラー

流鉄仕様の自動販売機。5000形、橙色の「流星」。流星は2021年1月21日から塗装が変わっており、これは塗装変更前のカラー

.jpg) アニメ「普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。」流鉄開業100周年を記念するもの。「ろこどる」とはローカルアイドルという意味で、当作品は流山市がモデル

アニメ「普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。」流鉄開業100周年を記念するもの。「ろこどる」とはローカルアイドルという意味で、当作品は流山市がモデル

.jpg) 薄桜鬼(はくおうき)×流山。アドベンチャーゲームを原作とする薄桜鬼と流山市のコラボ。その企画の一環として流山駅に薄桜鬼のキャラクター「原?左之助」の等身大パネルが置かれた

薄桜鬼(はくおうき)×流山。アドベンチャーゲームを原作とする薄桜鬼と流山市のコラボ。その企画の一環として流山駅に薄桜鬼のキャラクター「原?左之助」の等身大パネルが置かれた

.jpg) 改札。馬橋駅から流山駅までの運賃は大人220円。因みに一日フリー乗車券は大人500円。3回終点まで乗り通してようやくお得になる

改札。馬橋駅から流山駅までの運賃は大人220円。因みに一日フリー乗車券は大人500円。3回終点まで乗り通してようやくお得になる

.jpg) 駅周辺は古くからの流山市の市街地。流山市役所まで徒歩約3分、流山市立博物館まで徒歩約5分、近藤勇陣屋跡まで徒歩約4分、TX流山セントラルパーク駅まで徒歩約20分

駅周辺は古くからの流山市の市街地。流山市役所まで徒歩約3分、流山市立博物館まで徒歩約5分、近藤勇陣屋跡まで徒歩約4分、TX流山セントラルパーク駅まで徒歩約20分

.jpg) 駅前に自動販売機いっぱい。ゴミ箱もいっぱい。当駅は駅前にコンビニがないため助かる

駅前に自動販売機いっぱい。ゴミ箱もいっぱい。当駅は駅前にコンビニがないため助かる

.jpg) 流鉄流山駅観光トイレ。駅舎とは別棟の建物

流鉄流山駅観光トイレ。駅舎とは別棟の建物

.jpg) 駅の東側に渡れる「へいわだい跨線人道橋」

駅の東側に渡れる「へいわだい跨線人道橋」

.jpg) 駅の東側。東口という名称が与えられている

駅の東側。東口という名称が与えられている

.jpg) 駅の看板。1990年代は1日の乗車客が4000人を超えていたことがあったが、今ではその4分の1程度に

駅の看板。1990年代は1日の乗車客が4000人を超えていたことがあったが、今ではその4分の1程度に

.jpg) 流鉄開業100th Anniversary。2016年3月14日、おかげさまで流鉄流山線は開業100周年を迎えます。1916(大正5年)年に町民の出費によって開業して以来、流山市民の通勤、通学、買い物等にかかせない身近な足として親しまれています。

流鉄開業100th Anniversary。2016年3月14日、おかげさまで流鉄流山線は開業100周年を迎えます。1916(大正5年)年に町民の出費によって開業して以来、流山市民の通勤、通学、買い物等にかかせない身近な足として親しまれています。

.jpg) 房総の魅力500選「総武流山電鉄」。大正2年(1913)、町民116名の出資によって、流山軽便鉄道株式会社を設立。大正5年(1916)、馬橋駅と流山駅の間を結ぶ5.7キロメートルで営業を開始しました。人々のくらしと密着した交通機関として親しまれています。

房総の魅力500選「総武流山電鉄」。大正2年(1913)、町民116名の出資によって、流山軽便鉄道株式会社を設立。大正5年(1916)、馬橋駅と流山駅の間を結ぶ5.7キロメートルで営業を開始しました。人々のくらしと密着した交通機関として親しまれています。

.jpg) 総武流山電鉄。大正5年(1916)、町民鉄道として開通した流山・馬橋間5.7kmの軽便鉄道。当初の駅は、馬橋、大谷口、鰭ヶ崎、流山の4つ。昭和24年(1949)電化。流山駅(ながれやまえき)は、大正5年(1916)3月14日開業。

総武流山電鉄。大正5年(1916)、町民鉄道として開通した流山・馬橋間5.7kmの軽便鉄道。当初の駅は、馬橋、大谷口、鰭ヶ崎、流山の4つ。昭和24年(1949)電化。流山駅(ながれやまえき)は、大正5年(1916)3月14日開業。

Spot

.jpg)

流山万華鏡ギャラリー&ミュージアム

ながれやままんげきょうギャラリー&ミュージアム

流山駅から約450m

流山市内在住の世界的万華鏡作家、中里保子さんの作品をはじめとした多くの万華鏡を展示・販売を行う場所。入館料無料。建物は住居兼店舗として建てられた寺田園旧店舗を活用しており、国土の歴史的景観に寄与するものとして国の重要文化財の指定を受けている。

.jpg) 気になったものを手に取って自由に見てみよう(万華鏡内部の撮影は禁止)

気になったものを手に取って自由に見てみよう(万華鏡内部の撮影は禁止)

.jpg) これも万華鏡である。横のダイヤルを回して覗き穴から除く

これも万華鏡である。横のダイヤルを回して覗き穴から除く

.jpg) 日本国内においてほんの数台しかない貴重な作品もある

日本国内においてほんの数台しかない貴重な作品もある

.jpg) 見るものが何でも万華鏡に見えるテレイドスコープ。これはピントを合わせて遠くのものも見て楽しめるよう設計されている

見るものが何でも万華鏡に見えるテレイドスコープ。これはピントを合わせて遠くのものも見て楽しめるよう設計されている

.jpg)

近藤勇陣屋跡

こんどういさみじんやあと

流山駅から約300m

鳥羽・伏見の戦いで官軍に敗北した江戸幕府軍は江戸に戻ったが、新選組局長の近藤勇は流山に移って陣を敷いた。なぜ流山だったのか、会津藩へ向かう途中散らばった同志を集め新たな部隊を編成するために官軍が手薄であった道を選んだ、当時の流山は水運業と醸造業が盛んであったからという説があるが、明確な理由は不明。

.jpg) 国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」の修繕工事が長らく行われている

国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」の修繕工事が長らく行われている

.jpg) 2025年9月7日現在

2025年9月7日現在

.jpg)

流山市立博物館

ながれやましりつはくぶつかん

流山駅から約350m

流山市立中央図書館と併設。流山の風土・歴史をたどることができる博物館。第2展示室は市民ギャラリーのようなスペースになっており企画展が開催される。入館料は無料。館内の営利目的での撮影はできない模様。

.jpg)

花輪城址公園

はなわじょうしこうえん

流山駅から約1.5km

十六世紀戦国期に松戸市小金の大谷口城を本拠地として、周辺一帯を支配していた高城氏に属する城。北を除き急な斜面に囲まれた天然の要害である。花輪城は高城氏が滅亡した十六世紀末にその役割を終えたと考えられている。

.jpg) 枇杷首観音堂跡はかつて県道付近に本堂があった真言宗西福寺境内の観音堂

枇杷首観音堂跡はかつて県道付近に本堂があった真言宗西福寺境内の観音堂

.jpg) 空堀

空堀

←NEXT

Column

貨物引込線(万上線)跡

.jpg)

かつて流山駅からすぐ南西方向にある野田醤油株式会社流山工場(現流山キッコーマン株式会社)に向かって万上線と呼ばれる引き込み線が延び、工場からの出荷と原料の移入が行われていた。しかしトラック輸送の増加により利用される事が少なくなり昭和44年に廃線となる。

廃線の跡地は現在道路に転用されていて、当時の引き込み線の経路がはっきりわかるほどそのままの形なのである。ここでGoogleマップを見てみよう。

.jpg)

本当にそのまんまである。流山駅から南西に緩いカーブを描いている道路が引き込み線跡だ。ここまで名残が残っている廃線跡は珍しいかも。

この引き込み跡は醸造業で栄えた流山本町の面影を残す一つのものとして、かなりマイナーではあるが見どころにも選ばれておりちゃんと解説版も建てられている。

今回はこの引き込み線跡を探しながら実際に歩いていこう。

.jpg)

流山駅前にあるへいわだい跨線人道橋から見えるこれ。この途切れたレールは引き込み線の一部だという。

.jpg)

引き込み線に入った列車は流山駅前でスイッチバックし、人道橋のある方へ折り返す。

.jpg)

人道橋の横を抜ける。引き込み線は人道橋の支柱のあるあたりを通っていたという。

.jpg)

道路になっている引き込み線跡。カーブに沿って道なりに進む。

.jpg)

千葉県道5号と交差する地点。引き込み線はこの先へ続く。

.jpg)

流山キッコーマンの工場が見えたら見て回れる引き込み線の跡はここまで。引き込み線はこの工場の中に続いていたという。

.jpg)

付近には引き込み線の解説版が建っている。

.jpg)

流山キッコーマンの工場の塀は「流山まちなかミュージアム」として引き込み線が現役だった頃の写真や白みりんの歴史資料が展示されている。ここを見てみよう。

.jpg)

昭和15年(1940)頃の野田醤油株式会社流山工場。カーブを描く工場への引き込み線が確認できる。

.jpg)

引き込み線が工場内にあった頃の写真。当時の様子が伺える一枚だ。

とまあ引き込み線跡地の散策はこんなものである。少し歩くだけで全部見れるので流山本町のちょっとした散歩に組み込んでみてはいかが?

.jpg)

←NEXT

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅