.jpg)

浅草橋

あさくさばし

Asakusabashi

ここに雷門はない

東京都台東区 ![]()

JR東日本(2021年)約40,000人

東京都交通局(2021年)約21,600人

Train line

中央・総武線

西行

秋葉原・新宿・

中野・三鷹方面

東行

両国・錦糸町・

西船橋・千葉方面

都営浅草線

上り

東銀座・新橋・

西馬込・羽田空港方面

下り

浅草・押上・

成田空港方面

普通(エアポート快特以外)

概要

JR中央総武線・都営浅草線が利用できる。「浅草」と名前のある駅だが雷門の浅草からは約2km南に離れているため注意。浅草橋とは神田川に架かる橋の事であり、この辺りの神田川には所狭しと屋形船の発着場があることで知られている。

JR東日本

総武本線支線(錦糸町起点)2.3km

開業日 1932年(昭和7年)7月1日

JR中央・総武線は同路線で数少ない2面2線の相対式ホーム。同路線の水道橋駅と似たような構造で駅の出入口(階段)がホームの両先端にしかなく、どうしても先頭(最後尾)車両に人が集まってしまう。当駅は都営浅草線乗り換え駅であり浅草線は東口にあるため、東口側の1号車寄りに人が集中する。

2025年6月3日の日中より発車メロディーが「JRE-IKSTシリーズ」に変更された。

東京都交通局

浅草線(西馬込起点)15.2km

開業日 1960年(昭和35年)12月4日

都営浅草線はJR浅草橋駅の東口にある。浅草駅は当駅浅草線から押上方面に乗車して2駅目。

エアポート快特は通過となっているが隅田川花火大会の開催日は臨時停車する。

蔵前寄りに両渡り線と引き上げ線を持つ。押上方面からの最終電車は当駅止まりとして当駅で夜間留置し、翌朝に押上方面の始発電車になる。またダイヤが乱れた際は当駅止まりになる事がある。

駅周辺

秋葉原駅の隣ながらも下町情緒を残す街。日本人形や手芸用品などの問屋街として栄えている場所。

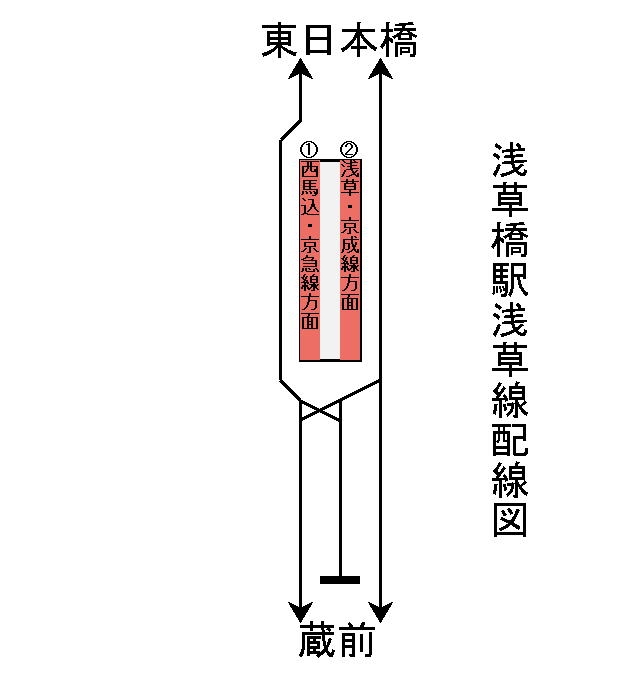

Tracks map

都営浅草線

浅草線の蔵前寄りには両渡り線と引き上げ線があり押上方面からの最終列車の夜間留置、ダイヤ乱れによる折り返しに使われる。

出典「配線略図.net」https://www.haisenryakuzu.net/

Stamp

.jpg)

| 設置事業者 | JR東日本 |

|---|---|

| 設置場所 | JR浅草橋駅東口改札窓口 |

隅田川花火大会。浅草橋駅の東にある隅田川では毎年7月最終土曜日に花火大会を開催する。ルーツは飢饉と疫痢の流行による慰霊と悪疫退散を祈る水神祭を隅田川で行った際、川岸の水茶屋が施餓鬼(せがき)という供養で約20発の花火を打ち上げたこと。これが恒例となり現在は夏の風物詩になっている。

.jpg)

| 設置事業者 | JR東日本 |

|---|---|

| 設置場所 | JR浅草橋駅東口改札外 |

隅田川花火大会。江戸川区花火大会とともに東京二大花火大会の一つに数えられる花火大会で、2023年度の来場者数は過去最多となる約103万人を記録している。打ち上げられる花火の数は第一会場と第二会場を合わせて約2万発。

.jpg)

| 設置事業者 | 東京都交通局 |

|---|---|

| 設置場所 | 都営浅草橋駅蔵前方面改札外 |

屋形船と線香花火。浅草橋駅南を流れる神田川、東にある隅田川には江戸情緒を残す屋形船が多くあり、スカイツリーやレインボーブリッジを巡るクルーズが楽しめる。浅草橋の問屋街には花火屋が複数立地していて手持ち花火や打ち上げ花火を安く買えたり、中には変わり種の花火もあるようだ。

.jpg)

| 設置事業者 | 東京都交通局 |

|---|---|

| 設置場所 | 都営浅草橋駅改札外の駅務室付近(都営交通アプリ) |

屋形船と線香花火。QRコードを読み取り入手する都営交通アプリのデジタルスタンプ。

Gallery

JR中央・総武線

.jpg) 駅名標。当駅南の神田川の橋が浅草橋。ここに雷門はありません

駅名標。当駅南の神田川の橋が浅草橋。ここに雷門はありません

.jpg) 縦型駅名標

縦型駅名標

.jpg) ホームドア設置前のホーム。都営浅草線乗り換えは東口にあり、そちらの階段がホームの最も両国寄り。1号車側が混雑する原因

ホームドア設置前のホーム。都営浅草線乗り換えは東口にあり、そちらの階段がホームの最も両国寄り。1号車側が混雑する原因

.jpg) ホームドアが稼働開始したのは2021年4月26日。当駅が従来型で、利用客も乗り換え路線も多い飯田橋駅や市ケ谷駅がスマートを採用したのは謎

ホームドアが稼働開始したのは2021年4月26日。当駅が従来型で、利用客も乗り換え路線も多い飯田橋駅や市ケ谷駅がスマートを採用したのは謎

.jpg) 都営浅草線の乗り換え案内。浅草線と表記せず、さらに降車口?こう見ると現代のサインってよくできてる

都営浅草線の乗り換え案内。浅草線と表記せず、さらに降車口?こう見ると現代のサインってよくできてる

.jpg) 都営浅草線の乗り換え案内2

都営浅草線の乗り換え案内2

.jpg) 総武線だが行き先に東京と上野が表記されている。秋葉原駅で1回乗り換えが必要となる

総武線だが行き先に東京と上野が表記されている。秋葉原駅で1回乗り換えが必要となる

.jpg) 通路。右側通行。東口改札から1番線西行(中野)方面ホームは構造上線路の下をくぐってホームに上がるようになっている

通路。右側通行。東口改札から1番線西行(中野)方面ホームは構造上線路の下をくぐってホームに上がるようになっている

.jpg) 浅草は東口を降りて地下鉄をご利用ください

浅草は東口を降りて地下鉄をご利用ください

.jpg) 日本人形屋である吉徳の人形の展示。浅草橋に本店を構えている

日本人形屋である吉徳の人形の展示。浅草橋に本店を構えている

.jpg) 東口改札。都営浅草線のあるメインの改札。駅の出入口の階段が少し長い

東口改札。都営浅草線のあるメインの改札。駅の出入口の階段が少し長い

.jpg) 東口。国道6号、神田川。都営浅草線はすぐ隣の階段。雷門のある浅草までは都営浅草線を利用して2駅

東口。国道6号、神田川。都営浅草線はすぐ隣の階段。雷門のある浅草までは都営浅草線を利用して2駅

.jpg) 西口改札。ホーム秋葉原寄りにある西口改札。利用は東口と比較してだいぶ少ない。改札内も狭い

西口改札。ホーム秋葉原寄りにある西口改札。利用は東口と比較してだいぶ少ない。改札内も狭い

.jpg) 西口前。特に目立った所はない。浅草線の出入口もなく、地味

西口前。特に目立った所はない。浅草線の出入口もなく、地味

.jpg) 西口出入口

西口出入口

.jpg) 駅の看板

駅の看板

都営浅草線

.jpg) 駅名標。浅草までは押上方面に向かって2駅

駅名標。浅草までは押上方面に向かって2駅

.jpg) 駅名標2

駅名標2

.jpg) 駅名標3

駅名標3

.jpg) ホーム。乗り換え駅だがエアポート快特通過駅。JR線への改札はやや東日本橋寄りにあるため、2〜4号車あたりが混む

ホーム。乗り換え駅だがエアポート快特通過駅。JR線への改札はやや東日本橋寄りにあるため、2〜4号車あたりが混む

.jpg) 6両編成最前部停車位置。浅草線の6両運転は2014年11月8日のダイヤ改正で廃止され、全て8両になった

6両編成最前部停車位置。浅草線の6両運転は2014年11月8日のダイヤ改正で廃止され、全て8両になった

.jpg) エアポート快特が通過します。ホームの広い所でお待ちください。

エアポート快特が通過します。ホームの広い所でお待ちください。

.jpg) 東日本橋寄りにJR浅草橋駅方面改札。中央・総武線の浅草橋駅はこちらから。当駅で間違えて下車するケースが多いのか、浅草寺・浅草は2番線で2番目の浅草駅をご利用くださいと案内されている

東日本橋寄りにJR浅草橋駅方面改札。中央・総武線の浅草橋駅はこちらから。当駅で間違えて下車するケースが多いのか、浅草寺・浅草は2番線で2番目の浅草駅をご利用くださいと案内されている

.jpg) JR浅草橋駅方面改札の向かい側にA3出入口に通じる階段。中央・総武線の浅草橋駅へ。JR浅草橋駅は駆け込み乗車を誘発しやすい構造なので余裕をもって

JR浅草橋駅方面改札の向かい側にA3出入口に通じる階段。中央・総武線の浅草橋駅へ。JR浅草橋駅は駆け込み乗車を誘発しやすい構造なので余裕をもって

.jpg) 駅の看板

駅の看板

.jpg) 蔵前寄りに蔵前方面改札。こっちにJR線がないのもあって利用少なめ。間違えて出場しても駅構内は繋がっているので戻る事は用意

蔵前寄りに蔵前方面改札。こっちにJR線がないのもあって利用少なめ。間違えて出場しても駅構内は繋がっているので戻る事は用意

.jpg) 蔵前方面改札外に門前仲町駅務管区浅草橋駅務区。浅草橋駅から押上駅までの間を管理する

蔵前方面改札外に門前仲町駅務管区浅草橋駅務区。浅草橋駅から押上駅までの間を管理する

.jpg) A1、A2出入口周辺。神田川の浅草橋、隅田川の両国橋に近い。南側徒歩約5分地点にJR総武快速線の馬喰町駅があり、都営新宿線の馬喰横山駅、都営浅草線の東日本橋駅も利用できる

A1、A2出入口周辺。神田川の浅草橋、隅田川の両国橋に近い。南側徒歩約5分地点にJR総武快速線の馬喰町駅があり、都営新宿線の馬喰横山駅、都営浅草線の東日本橋駅も利用できる

.jpg) A1出入口。SEビルと併設

A1出入口。SEビルと併設

.jpg) A2出入口

A2出入口

.jpg) A4、A5、A6出入口周辺。浅草橋2・3・5丁目、柳橋1・2丁目

A4、A5、A6出入口周辺。浅草橋2・3・5丁目、柳橋1・2丁目

.jpg) A4出入口

A4出入口

.jpg) A5出入口。浅草橋共同ビルと併設

A5出入口。浅草橋共同ビルと併設

.jpg) A6出入口

A6出入口

Spot

.jpg)

日本文具資料館

にほんぶんぐしりょうかん

浅草橋駅から約300m

東京文具販売健保会館の1階にある資料館。筆などの日本の文具、万年筆やペーパーナイフなどの外国の文具を昔のものから現在に至るものまでを展示している。入館料は無料。開館時間は2023年現在13時〜16時と短く、平日のみの開館なため注意。

.jpg) 館内

館内

.jpg) 国宝「漢委奴(かんのわなの)国王」金印。太古から大陸文化交流の玄関口として栄えた現在の福岡市にあった奴国に、西暦57年に後漢の光武帝から贈られたのが「漢委奴国王」と刻まれた国宝の金印

国宝「漢委奴(かんのわなの)国王」金印。太古から大陸文化交流の玄関口として栄えた現在の福岡市にあった奴国に、西暦57年に後漢の光武帝から贈られたのが「漢委奴国王」と刻まれた国宝の金印

.jpg) 羽ペン。19世紀の始めまで金属ペンが発明されるまでは筆記具の主流だった。一番良質なものは白鳥の羽だったらしい

羽ペン。19世紀の始めまで金属ペンが発明されるまでは筆記具の主流だった。一番良質なものは白鳥の羽だったらしい

.jpg) 矢立。鎌倉時代に武士が出陣の時に屋を入れて背負う道具に「えびら」の下の小箱に筆、墨、硯、小刀などを入れて携帯しそれを「矢立」と呼んでいた。やがて矢立の中から硯と墨が消え、墨汁をしみ込ませた毛や綿を入れた墨つぼが付いた矢立が考案された

矢立。鎌倉時代に武士が出陣の時に屋を入れて背負う道具に「えびら」の下の小箱に筆、墨、硯、小刀などを入れて携帯しそれを「矢立」と呼んでいた。やがて矢立の中から硯と墨が消え、墨汁をしみ込ませた毛や綿を入れた墨つぼが付いた矢立が考案された

.jpg) ボタン式計算機。指折りで数えての時代から数千年もの間に利用されてきた計算用具にも長い歴史がある

ボタン式計算機。指折りで数えての時代から数千年もの間に利用されてきた計算用具にも長い歴史がある

.jpg) 手動式計算機。歯車を用いて計算を行う

手動式計算機。歯車を用いて計算を行う

.jpg) ペン先。今から4000年前、フェニキア、アッシリア等の国々で獣の骨や鳥の羽で作ったペンを使用するようになったのが始めとされる

ペン先。今から4000年前、フェニキア、アッシリア等の国々で獣の骨や鳥の羽で作ったペンを使用するようになったのが始めとされる

.jpg) インク。遥か昔のエジプトでは動物の骨や角などをいぶし焼きにしたり、ヤニの多い松の木を燃やしてカーボンをとり、それにニカラや油を練り合わせ用いたと言われている

インク。遥か昔のエジプトでは動物の骨や角などをいぶし焼きにしたり、ヤニの多い松の木を燃やしてカーボンをとり、それにニカラや油を練り合わせ用いたと言われている

.jpg) 硯(すずり)。墨と共に発達したことは明らかであるがその起源は明確ではない。古いものは瓦片を用いたもののようである

硯(すずり)。墨と共に発達したことは明らかであるがその起源は明確ではない。古いものは瓦片を用いたもののようである

.jpg) 筆。太古では草根・繊維等が用いられていた。毛で作った筆は中国で兎の毛を使ったものが始めてのものと言われている

筆。太古では草根・繊維等が用いられていた。毛で作った筆は中国で兎の毛を使ったものが始めてのものと言われている

.jpg) ペーパーナイフ。17・8世紀頃までヨーロッパで印刷された本は4ページ単位で切り離されないまま製本されたため、読む時は切り離されていない部分をペーパーナイフで切り開きながら呼んだ

ペーパーナイフ。17・8世紀頃までヨーロッパで印刷された本は4ページ単位で切り離されないまま製本されたため、読む時は切り離されていない部分をペーパーナイフで切り開きながら呼んだ

.jpg) 鉛筆。赤青鉛筆の青色の方はほとんど使わなかった記憶・・・

鉛筆。赤青鉛筆の青色の方はほとんど使わなかった記憶・・・

.jpg) 石印。刀で刻するので刻しやすさが必要。蝋石系と凍石系があり、蝋石系は不透明で凍石系より柔らかい、凍石系は微透明と半透明があり刀を当てるとパリパリする

石印。刀で刻するので刻しやすさが必要。蝋石系と凍石系があり、蝋石系は不透明で凍石系より柔らかい、凍石系は微透明と半透明があり刀を当てるとパリパリする

.jpg) 染付角型水滴。儀式用と推測される墨壺

染付角型水滴。儀式用と推測される墨壺

.jpg) 印盆。朱肉を入れる器のことで合子とも言う。陶磁器のものが主

印盆。朱肉を入れる器のことで合子とも言う。陶磁器のものが主

.jpg) フェルト・マーキングペン。昔は大きなポスターを書くのに毛筆の字の上手な人に頼っていたが、今ではこのペンを使って誰でもゴシック体の字を書ける

フェルト・マーキングペン。昔は大きなポスターを書くのに毛筆の字の上手な人に頼っていたが、今ではこのペンを使って誰でもゴシック体の字を書ける

←NEXT→

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅