.jpg)

木造

きづくり

Kizukuri

目が光る土偶の駅舎

JR東日本

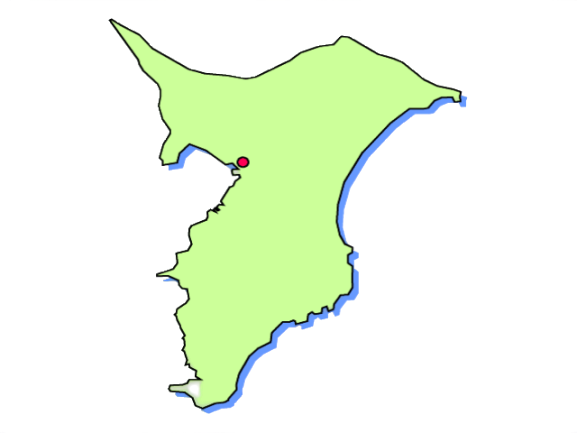

五能線(東能代起点)199.5km

開業日 1924年(大正13年)10月21日

木造ふれ愛センターと合築された駅舎を持ち、地元では「しゃこちゃん」と呼ばれている高さ約17mの遮光器土偶(コンクリート製)を建物に張り付けたインパクトある外観の駅。土偶の目は列車到着時刻が近づくと目が光る機構があり、そちらも要チェック。

当駅のあるつがる市は亀ヶ岡遺跡という遮光器土偶が出土した遺跡があり、当駅の土偶はそれがモデル。そのユニークさから五能線の沿線観光スポットや青森県の名所の一つにもなっている。

1面1線ホームの駅。快速リゾートしらかみ停車駅。上下線の奥に2面2線ホームだった頃の名残を残す旧上り線が確認できる。

駅周辺

つがる市中心部。のどかな雰囲気の住宅地が広がっている。

当駅へのアクセス

臨時快速列車のリゾートしらかみが停車するため、そちらを利用すれば新幹線駅の新青森駅から1本で行くことができる。所有時間は1時間20分程。

Stamp

.jpg)

| 設置場所 | 駅舎内 |

|---|---|

リゾートしらかみ。美しい日本海と白神山地の景色を楽しめるJR東日本の「のってたのしい列車」の一つ。奥羽本線の秋田駅から五能線を経由し、奥羽本線の青森駅に至る臨時快速。快速だが全車指定席なため指定席料金が必要。くまげら・青池(あおいけ)・ブナの3編成があり、そのうち青池とブナは環境性能の高いディーゼルハイブリッド式車両となっている。美しい車窓はもちろん、配線の都合上東能代駅・川部駅・弘前駅で計3回スイッチバックを行うのも特徴。

.jpg)

| 設置場所 | 駅舎内 |

|---|---|

JR五能線木造駅。駅の外から見るとある駅舎の遮光器土偶。一般的に「土偶」といえばこれが一番最初に思い浮かぶかもしれない。遮光器土偶は当駅所在地のつがる市にある亀ヶ岡遺跡から出土し、国の重要文化財に指定。ここで出土した現物は東京上野の東京国立博物館に所蔵されている。

.jpg)

| 設置場所 | 駅舎内 |

|---|---|

五能線木造駅。遮光器土偶の顔。特徴的な大きな目が北方のイヌイットが使用していた雪原の照り返しから目を守るための遮光器(スノーゴーグル)のように見える事から遮光器土偶と呼ばれている。遮光器には水平の細いスリットがあり、遮光器土偶においては死者の目を表現しているとか。

.jpg)

| 設置場所 | 駅舎内 |

|---|---|

土偶の駅舎。巨大な土偶を駅舎に配した当駅の外観はインパクト抜群で単なる駅だけにとどまらず五能線や青森県の観光スポットの一つとして扱われている。建物の出入口は土偶の片足がない部分。土偶の片足がないのは多産や豊穣を祈願する儀式において切り離されたと伝えられている。

.jpg)

| 設置場所 | WEBアプリ「TRAIN TRIP」で入手 |

|---|

木造駅。木造駅の遮光器土偶は高さ17.3mあり「しゃこちゃん」と呼ばれ親しまれている。列車の到着時刻が近づくとしゃこちゃんの目が7色に光り到着を知らせる機能(?)つき。一時期は目の点灯が周辺住民から怖いという苦情が挙がり、外部からの要望がある時のみ目を光らせていたとか。

Gallery

.jpg)

.jpg) 駅名標2。マンホールや看板、お土産までいたるところで愛称「しゃこちゃん」の遮光器土偶がお出迎え。地元、亀ヶ岡遺跡から出土した土偶は町のシンボル。列車の発着時に目が光る駅舎正面の巨大遮光器土偶は見逃せない。

駅名標2。マンホールや看板、お土産までいたるところで愛称「しゃこちゃん」の遮光器土偶がお出迎え。地元、亀ヶ岡遺跡から出土した土偶は町のシンボル。列車の発着時に目が光る駅舎正面の巨大遮光器土偶は見逃せない。

.jpg) 駅名標3

駅名標3

.jpg) 1面1線ホーム。元々相対式ホーム2面2線だった名残として旧上り線が残っている

1面1線ホーム。元々相対式ホーム2面2線だった名残として旧上り線が残っている

.jpg) 津軽富士こと岩木山が良く見える

津軽富士こと岩木山が良く見える

.jpg) ようこそ縄文の里きづくりへ

ようこそ縄文の里きづくりへ

.jpg) 駅舎の中。簡易委託駅として改札業務が実施されている

駅舎の中。簡易委託駅として改札業務が実施されている

.jpg) つがる市観光案内所と待合所。トイレもある

つがる市観光案内所と待合所。トイレもある

.jpg) 東北の駅百選選定駅。選定理由は「巨大な土偶が出迎える迫力ある駅舎」

東北の駅百選選定駅。選定理由は「巨大な土偶が出迎える迫力ある駅舎」

.jpg) 撮影パネル。「かんちゃん」と「しゃこにゃん」はJR東日本秋田支社のキャラクター

撮影パネル。「かんちゃん」と「しゃこにゃん」はJR東日本秋田支社のキャラクター

.jpg) 駅前。当駅周辺の旧木造町地区は現つがる市中心部。そして当駅はつがる市の中心駅である。お盆休みの時期は木造駅を撮影する人が多く見られた

駅前。当駅周辺の旧木造町地区は現つがる市中心部。そして当駅はつがる市の中心駅である。お盆休みの時期は木造駅を撮影する人が多く見られた

.jpg)

.jpg)

.jpg) 目の光は7色4パターンあるとのこと。地元では列車の発着を知らせる合図として利用しているとか

目の光は7色4パターンあるとのこと。地元では列車の発着を知らせる合図として利用しているとか

.jpg) 縄文のふる里つがる市観光案内。高山稲荷神社、平滝沼公園、ペンセ湿原など

縄文のふる里つがる市観光案内。高山稲荷神社、平滝沼公園、ペンセ湿原など

.jpg) 駅の看板

駅の看板

トップページ

トップページ 路線

路線 常磐線

常磐線 常磐線

常磐線 横須賀・

横須賀・ 中央・

中央・ 武蔵野線

武蔵野線 京葉線

京葉線 東武アーバン

東武アーバン つくば

つくば 京成線

京成線 北総線・

北総線・ 都営新宿線

都営新宿線 東京メトロ

東京メトロ 東葉高速線

東葉高速線 流鉄流山線

流鉄流山線 ディズニー

ディズニー ユーカリが丘線

ユーカリが丘線 千葉都市モノレール

千葉都市モノレール 東金線

東金線 鹿島線

鹿島線 銚子電気鉄道線

銚子電気鉄道線 内房線

内房線 久留里線

久留里線 小湊鉄道線

小湊鉄道線 いすみ鉄道線

いすみ鉄道線 車両図鑑

車両図鑑 発車標レア表記集

発車標レア表記集 日本全国の駅

日本全国の駅